環境DNA分析による海域魚類調査

最終更新日:2025年12月9日

ページID:59848

ここから本文です。

これまでの経緯

- 瀬戸内海は日本最大の内海で、多種多様な生物が生息する漁業資源の宝庫です。

- 高度経済成長期の急速な工業化、都市化の進展に伴い、大量の工場排水、生活排水が瀬戸内海に流入し、瀬戸内海は急激に水質が悪化し、「瀕死の海」と呼ばれるようになりました。

- 1973年に法律が制定され、厳しい排水規制、公共下水道等の生活排水処理施設の整備により、現在瀬戸内海の水質は大きく改善しました。一方で、現在ノリの色落ちやイカナゴ等の漁獲量の減少など新たな課題が生じ、栄養塩類の減少がその原因の一つとして指摘されています。

- このため、神戸市では、豊かな海の再生に向けた取り組みとして、2016年度より垂水下水処理場において栄養塩類管理運転の試行に取り組んでいます。また、毎月測定している公共用水域の常時監視データを適宜HPに公開することで、最新の海域の栄養塩類状況の情報共有を行っています。

- 海域魚類の生息状況を確認するため、2020年度に海水の環境DNA分析による試験的に海域魚類調査を行い、適切に調査ができることを確認しました。このため、2022度より、環境DNA分析を用いた毎月の魚類調査を実施しています。

環境DNA分析とは

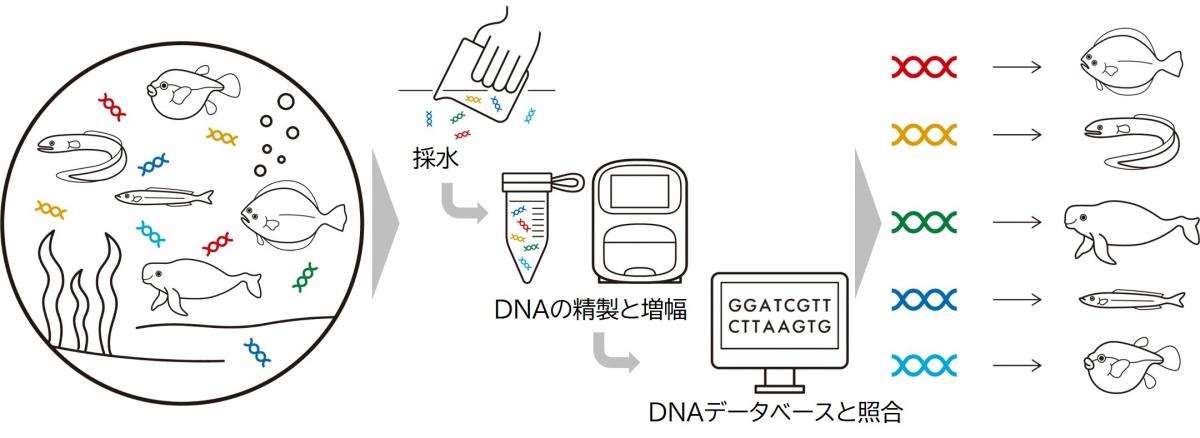

- 川や池などの水中に存在するDNA(生物から排出された粘膜や糞などに含まれるDNA)を「環境DNA」といいます。採取した水を分析し、対象の生きもののDNAの有無から、その水域に生息する生物を推定します。

- 水を汲んで分析するだけで、その水域に生息している生物を推定することが可能である(生きものを捕獲する必要がない)ことから、1.生物を傷つけない、2.生息環境を損なわない、③現地調査にかかる労力が低減される等の利点があり、生きものの生息を確認するための手法として有効とされています。

2020年度の調査結果

- 2020年4月から2021年2月に6回(4月、6月、9月、10月、12月、2月)、22地点で調査を実施しました。

- 全地点合せて167種の魚類が検出されました。

- 2020年度結果概要(PDF:226KB)

2022年度環境DNA分析による海域魚類調査結果

- 2022年4月より2023年3月まで毎月、11地点で調査を実施しました。

- 全地点合わせて200種の魚類が検出されました。

- 2022年度結果(PDF:216KB)

2023年度環境DNA分析による海域魚類調査結果

- 2023年4月より2024年3月まで毎月、11地点で調査を実施しました。

- 全地点合わせて183種の魚類が検出されました。

- 2023年度結果(PDF:147KB)

2024年度環境DNA分析による海域魚類調査結果

- 2024年4月より2025年3月まで毎月、12地点で調査を実施しました。

- 全地点合わせて192種の魚類が検出されました。

関連リンク

よく見られているページ

- 外来生物とは?

- 希少野生動植物種・指定外来種

- 神戸市生物多様性の保全に関する条例に基づく開発事業に関する届出

- 生物多様性神戸プラン推進委員会

- きせつの生きものさがし

- 自然環境保全活動支援事業

- 特定外来生物「オオキンケイギク」

- 神戸版レッドデータ

- 特定外来生物「ツヤハダゴマダラカミキリ」

- 特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」

- 特定外来生物「ヒアリ」「アカカミアリ」

- 特定外来生物「アルゼンチンアリ」

- 里地里山の生物多様性

- マムシ・ヤマカガシ(毒ヘビ)にご注意!

- KOBE里山生物多様性戦略

- 明石川生物図鑑

- 環境DNA分析による海域魚類調査

- 条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)

- 生物多様性フォーラムの開催「神戸と明石の自然を守り育てるために」

- スマホアプリを利用した夏の生きもの調査

- 生物多様性豊かなビオトープ推進事業

- 夏休み!生きものクエスト結果発表2024

- 外来生物のLINEでの通報が始まります

- KOBE Satoyama Biodiversity Strategy

- 特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」

- 「生物多様性神戸プラン」改定案の意見募集

- 「神戸版レッドリスト及びブラックリスト」改訂案の意見募集

- 生物多様性神戸プランに関する意見送信フォーム

- 「神戸版レッドリスト及びブラックリスト」改訂案の意見送信フォーム

- 「生物多様性神戸プラン」改定案の意見募集の結果