特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」

最終更新日:2025年12月5日

ページID:54570

ここから本文です。

見つけたらご連絡ください

-

クビアカツヤカミキリによる被害を防止するためには、何よりも早期発見・早期防除が重要です。

市内でクビアカツヤカミキリに似た昆虫やフラス(幼虫の糞と木くずの混合物)を発見された場合は、神戸市環境局自然環境課にご連絡ください。

※可能な場合は、写真を撮影・提供してください。

【連絡先】神戸市環境局自然環境課 E-mail:biodiversity(at)city.kobe.lg.jp ※(at)は@に置き換えて下さい。

-

LINEで通報ができるようになりました

2025年4月より神戸市公式LINEより通報ができるようになりました。詳しくは下記のページをご確認ください。

外来生物のLINEでの通報がはじまります

クビアカツヤカミキリとは

クビアカツヤカミキリは、中国、モンゴル、朝鮮半島、ベトナムなど東~東南アジアが原産の外来昆虫です。

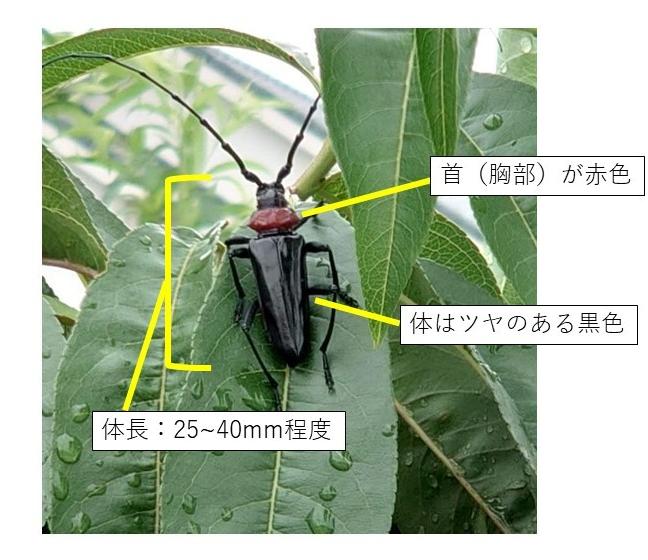

名前のとおり首(胸部)が赤色、他は光沢のある黒色の体が特徴です。成虫の活動期は5月末から8月で、繁殖力が非常に高く、1匹のメスが樹皮に最大で1000個の卵を産むと言われています。

サクラ・ウメ・モモ・スモモ等の主にバラ科の木を好み、幼虫はこれらの樹木の内部を食害しながら成長し、この時に、木くずとフンが混ざったもの(フラス)を大量に排出します。

食害が進むと樹木が枯死してしまうため、ウメ・モモなどの果樹園での農業被害、公園や桜並木への被害が懸念されています。

これまで、神戸市内の他、近隣府県では大阪府や徳島県などで本種の生息が確認されています。

クビアカツヤカミキリの見分け方

クビアカツヤカミキリの成虫

フラス(褐色のかりんとう状で比較的硬い)

(兵庫県提供写真を一部編集)

神戸市内での発生状況

- 2022年7月に北区(民有地)で成虫1個体を確認・捕殺しました。

- 2022年11月に北区(民有地)でフラスを確認(DNA検査陽性)し、2023年7月に成虫3個体を確認・捕殺しました。

- 2023年4月に西区(民有地)でフラスを確認(DNA検査陽性)しました。

- 2023年7月に西区(民有地)で成虫5個体を確認・捕殺しました。

- 2023年7月に灘区(民有地)で成虫1個体を確認・捕殺しました。

- 2024年6月に北区で、7月に灘区で発生以降、複数地点で成虫・幼虫の発生を確認

- 2025年5月に北区(民有地)でフラスを確認以降、東灘区・灘区・中央区・垂水区で成虫・幼虫の発生を確認

神戸市の対応

分布域・生息状況の調査

ホームページや広報誌で、広く市民にその目撃情報の提供を呼びかけ、生息状況の把握に努めています。

また、スマートフォンアプリ「Biome」を活用した市民参加型の生物調査も実施しました(2024年6月1日~8月31日)。

現地調査の実施、疑いのあるフラスのDNA検査の実施

情報提供があれば速やかに現地調査を実施し、クビアカツヤカミキリの疑いのあるフラスが確認された場合は、DNA検査により確認しています。

専門家の指導による対策の実施

クビアカツヤカミキリの生息が確認された場合は、サクラ等が植えられている場所の管理者・地権者の協力のもと、専門家の指導により、適切な対策を実施します。

対策の具体例

- 被害の著しい樹木の伐採・焼却等処分

- 農薬の樹幹注入

- フラスの出ている孔への農薬注入

- 樹皮を剥ぎ、幼虫を取り出して駆除

- 成虫が拡散しないようにネットを撒く

農薬の樹幹注入(写真提供:兵庫県)

ネット巻き(明石市内)

参考資料

- 外来生物とは?

- 希少野生動植物種・指定外来種

- 神戸市生物多様性の保全に関する条例に基づく開発事業に関する届出

- 生物多様性神戸プラン推進委員会

- きせつの生きものさがし

- 自然環境保全活動支援事業

- 特定外来生物「オオキンケイギク」

- 神戸版レッドデータ

- 特定外来生物「ツヤハダゴマダラカミキリ」

- 特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」

- 特定外来生物「ヒアリ」「アカカミアリ」

- 特定外来生物「アルゼンチンアリ」

- 里地里山の生物多様性

- マムシ・ヤマカガシ(毒ヘビ)にご注意!

- KOBE里山生物多様性戦略

- 明石川生物図鑑

- 環境DNA分析による海域魚類調査

- 条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)

- 生物多様性フォーラムの開催「神戸と明石の自然を守り育てるために」

- スマホアプリを利用した夏の生きもの調査

- 生物多様性豊かなビオトープ推進事業

- 夏休み!生きものクエスト結果発表2024

- 外来生物のLINEでの通報が始まります

- KOBE Satoyama Biodiversity Strategy

- 特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」

- 「生物多様性神戸プラン」改定案の意見募集

- 「神戸版レッドリスト及びブラックリスト」改訂案の意見募集

- 生物多様性神戸プランに関する意見送信フォーム

- 「神戸版レッドリスト及びブラックリスト」改訂案の意見送信フォーム