ホーム > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > 予防接種 > こどもが受けられる予防接種 > HPVワクチン(子宮頸がん予防)の定期接種【2009年4月2日~2014年4月1日生まれの女子】

HPVワクチン(子宮頸がん予防)の定期接種【2009年4月2日~2014年4月1日生まれの女子】

最終更新日:2025年12月4日

ページID:3242

ここから本文です。

このページは、2009年4月2日から2014年4月1日生まれの女性が対象です。

1997年4月2日から2009年4月1日生まれの女性は「HPVワクチンのキャッチアップ接種」をご覧ください。

お知らせ(高校1年生相当の方へ)

- HPVワクチンを無料(公費)で受けることができるのは、2026年3月31日までです。

- 全ての接種を無料で受けるためには、2025年11月中に1回目の接種を済ませてください。(シルガード9、ガーダシルで接種される場合)

対象者

以下のいずれにも該当する方

- 接種日時点で神戸市に住民登録がある

- 小学校6年生(12歳となる日の属する年度の4月1日)から高校1年生相当(16歳となる日の属する年度の3月31日)までの女性

2025年度の対象者と接種期間

| 相当学年・年齢 | 生年月日 | 接種期間 |

|---|---|---|

| 小学6年生(12歳)相当 | 2013年4月2日~2014年4月1日 | 2030年3月31日まで |

| 中学1年生(13歳)相当 | 2012年4月2日~2013年4月1日 | 2029年3月31日まで |

| 中学2年生(14歳)相当 | 2011年4月2日~2012年4月1日 | 2028年3月31日まで |

| 中学3年生(15歳)相当 | 2010年4月2日~2011年4月1日 | 2027年3月31日まで |

| 高校1年生(16歳)相当 | 2009年4月2日~2010年4月1日 | 2026年3月31日まで |

対象年齢の接種期間内に接種を完了するには、標準的な接種間隔の場合、約6か月の期間がかかります。余裕をもって接種を開始してください。

対象ワクチン

以下の3種類あります。どのワクチンを接種するかは、医療機関と相談のうえ決定してください。

各ワクチンについて、詳しくは「接種回数・間隔」をご確認ください。

- シルガード9(9価)

- ガーダシル(4価)

- サーバリックス(2価)

接種回数・間隔

シルガード9(9価)

- HPV6型、11型、16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型の感染に起因する子宮頸がん及びその前駆病変、尖圭コンジローマに効果があります。

- 接種年齢によって、接種間隔や回数が異なります。詳しくは、9価HPVワクチンの接種スケジュールをご確認ください。

ガーダシル(4価)

HPV6型、11型、16型、18型の感染に起因する子宮頸がん及びその前駆病変、尖圭コンジローマの予防に効果があります。

| 接種回数 | 必ずあける接種間隔 | 標準的な接種間隔 |

|---|---|---|

| 2回目 | 1回目から1ヶ月以上の間隔をあけて接種 (1回目の翌月の同日より接種可能) |

1回目から2ヶ月の間隔をあけて接種 (1回目の2ヶ月後の同日より接種) |

| 3回目 | 2回目から3ヶ月以上の間隔をあけて接種 (2回目から3ヶ月後の同日より接種可能) |

1回目から6ヶ月の間隔をあけて接種 (1回目の6ヶ月後の同日より接種) |

サーバリックス(2価)

HPV16型、18型感染に起因する子宮頸がん及びその前駆病変の予防に効果があります。

| 接種回数 | 必ずあける接種間隔 | 標準的な接種間隔 |

|---|---|---|

| 2回目 | 1回目から1ヶ月以上の間隔をあけて接種 (1回目の翌月の同日より接種可能) |

1回目から1ヶ月の間隔をあけて接種 (1回目の翌月の同日より接種) |

| 3回目 | 1回目から5ヶ月以上、かつ2回目から2ヶ月半以上の間隔をあけて接種 (1回目から5ヶ月後の同日、かつ2回目から2ヶ月半後より接種可能) |

1回目から6ヶ月の間隔をあけて接種 (1回目の6ヶ月後の同日より接種) |

接種料金

無料です。以下の注意事項をご確認ください。

注意事項

- 接種時に予防接種券を持参していない場合は、有料(全額自己負担)です。

- 予防接種券は、接種日時点で神戸市に住民登録がなければ使用できません。神戸市に住民登録がない方が予防接種券を使用した場合は、接種料金を返還していただきます。

- 転入・紛失等により予防接種券の発行が必要な方は、事前に、発行・再発行の手続きをしてください。

- 定期接種として規定している接種間隔を満たさない場合や接種期間を過ぎた方が予防接種券を使用した場合は、接種料金を返還していただきます。

- 対象者以外は、有料です。

対象の医療機関

接種可能な日時は医療機関で異なります。必ず、事前に医療機関に直接確認してください。

- 神戸市内の医療機関

- 明石市内の一部の医療機関(対象かどうかは、医療機関に直接確認してください)

|

接種前に別途手続きが必要です。手続き方法は、「市外の医療機関等での予防接種の受け方」をご確認ください。なお、事前の手続きを行わずに神戸市外で接種した場合は、接種料金の補助はありませんので、あらかじめご了承ください。 |

接種方法

- 神戸市と契約している医療機関で予約をしてください。

- 予防接種券と予診票に必要事項を記入してください。

- 予防接種当日は必ず検温を行い、健康状態が良好であることを確認してください。(接種前には、「予防接種を受ける際の注意事項」をご確認ください。)

- 医療機関で接種をしてください。

注意事項

- 満16歳未満の接種には、原則保護者が同伴してください。

- 接種を受ける者が13歳以上16歳未満で、あらかじめ、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた場合は、保護者の同伴なしに接種を受けることができます。その場合、事前に、保護者が同伴しない場合の予診票を印刷し、保護者が署名したものを医療機関に持参してください。

- なお、接種を受ける者が予防接種不適当者または予防接種要注意者か否かを確認するために、必要に応じて医療機関から保護者に連絡し、予診項目や接種への不適当要件の事実関係等を確認する場合があります。

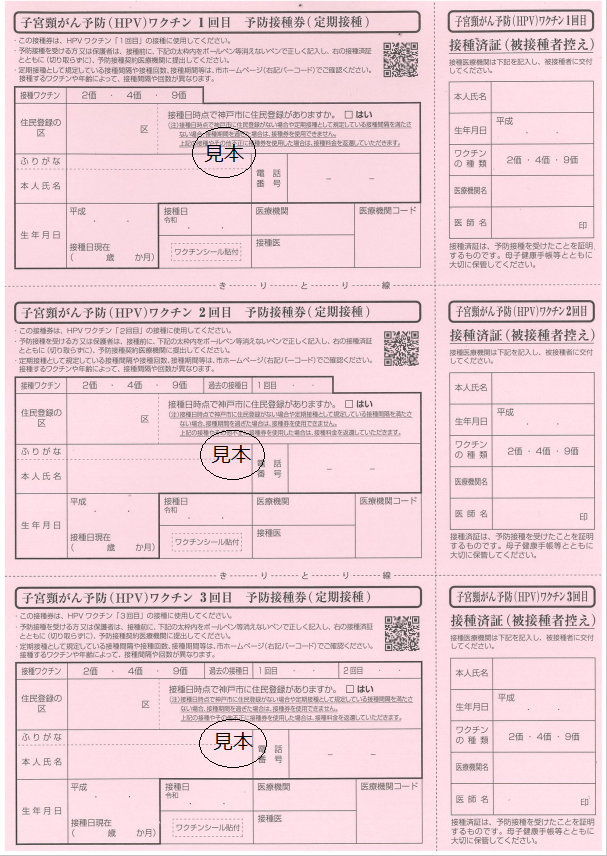

持ち物

- 予防接種券

(PDF:287KB)

(PDF:287KB) - 予診票

- 母子健康手帳

- 接種を受ける方の氏名・住所・生年月日がわかる本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書など)

転入・紛失等により予防接種券と予診票の発行が必要な方は、事前に、発行・再発行の手続きをしてください。

接種券と予診票の発行・再発行

転入・紛失等により予防接種券と予診票の発行が必要な方は、事前に、発行・再発行の手続きをしてください。

申請受理後、約1~2週間程度で郵送します。

HPVワクチンの効果と副反応

SNS等で、HPVワクチンは「HPVワクチンを打つと不妊になる」や「HPVワクチンは予防効果が証明されていない」といった根拠のない誤った情報が散見されます。正しい情報を集め接種についてご検討下さい。

効果

2価及び4価HPVワクチンは、100種類以上の遺伝子型があるHPVの中で、子宮頸がん全体の50~70%の原因とされるヒトパピローマウイルス16型と18型の持続感染に対して予防効果のあるワクチンです。さらに、9価HPVワクチンでは、子宮頸がんの原因の80~90%を占めるヒトパピローマウイルスの感染を予防します。

国内外で行われた調査では、がんになる手前の状態(前がん病変)を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。

ワクチンの効果について、2006年にワクチンが誕生してからこれまで研究が続けられており、ワクチンの感染予防効果を示す抗体は少なくとも12年維持される可能性があることが分かっています。

接種は、16歳頃までに受けると最も効果が高いですが、20歳頃の初回接種まではある程度有効性が保たれることや、性交経験がない場合はそれ以上の年齢についても一定程度の有効性があることが示されています。

性交経験によるHPV感染によって、ワクチンの予防効果が減少することが示されていますが、性交経験がある場合でも、ワクチンの予防効果がなくなってしまうわけではありません。また、定期接種の年齢を過ぎてからの接種についても、明らかな安全性の懸念は示されていません。

ワクチンの接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人ががんにならなくてすみ、約20人の命が助かる、と試算されています。

副反応

HPVワクチン接種後は、多くの方に、接種部位の痛みなどの症状が現れることがあります。

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

因果関係があるかどうかわからないものや、接種後短期間で回復した症状を含めて、ワクチン接種後に生じた症状として報告があったのは、接種1万人あたり、サーバリックスやガーダシルでは約9人、シルガード9では約3人です。

また、医師やワクチンを販売する企業等には、接種後に国の定める副反応の症状が出た場合には、予防接種法上で国への報告が義務付けられています。その医師や企業が重篤と判断した人は、接種1万人あたり、サーバリックスやガーダシルでは約5人、シルガード9では約2人です。(重篤な症状には、入院相当以上の症状などが含まれますが、報告した医師や企業の判断によるため必ずしも重篤でないものも含まれます)

| 発生頻度 | 2価HPVワクチン(サーバリックス) | 4価HPVワクチン(ガーダシル) | 9価HPVワクチン(シルガード9) |

|---|---|---|---|

| 50%以上 | 疼痛、発赤、腫脹、疲労 | 疼痛 | 疼痛 |

| 10~50%未満 | 搔痒(かゆみ)、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など | 紅斑、腫脹 | 腫脹、紅斑、頭痛 |

| 1~10%未満 | じんましん、めまい、発熱など | 頭痛、そう痒感、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血など |

| 1%未満 | 知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 | 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結、出血、不快感、倦怠感など | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結など |

| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など | 感覚鈍麻、失神、四肢痛など |

まれに起こる重い副反応

| 病気の種類 | 主な症状 | 報告頻度(※) |

|---|---|---|

| アナフィラキシー | 呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー | 約96万接種に1回 |

| ギラン・バレー症候群 | 両手・足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気 | 約430万接種に1回 |

| 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) | 頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする脳などの神経の病気 | 約430万接種に1回 |

| 複合性局所疼痛症候群(CRPS) | 外傷をきっかけとして慢性の痛みを生ずる原因不明の病気 | 約860万接種に1回 |

痛みやしびれ、動かしにくさ、不随意運動について

- HPVワクチン接種後に、広い範囲に広がる痛みや、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと)等を中心とする「多様な症状」が起きたことが医師や企業により報告されています。

- この症状は、何らかの身体症状はあるものの、画像検査や血液検査を受けた結果、その身体症状に合致する異常所見が見つからない状態である「機能性身体症状」であると考えられています。

- 症状としては、➀知覚に関する症状(頭や腰、関節等の痛み、感覚が鈍い、しびれる、光に対する過敏など)、➁運動に関する症状(脱力、歩行困難、不随意運動など)、➂自律神経等に関する症状(倦怠感、めまい、睡眠障害、月経異常など)、➃認知機能に関する症状(記憶障害、学習意欲の低下、計算障害、集中力の低下など)など様々な症状が報告されています。

- なお、「HPVワクチン接種後の局所の疼痛や不安等が機能性身体症状をおこすきっかけとなったことは否定できないが、接種後1か月以上経過してから発症している人は、接種との因果関係を疑う根拠に乏しい」と専門家により評価されています。

- また、同年代のHPVワクチンの接種歴のない方においても、HPVワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を有する方が一定数存在することが明らかとなっています。このような「多様な症状」の報告を受け、様々な調査研究が行われていますが、「ワクチン接種との因果関係がある」という証明はされていません。

- 接種後は、厚生労働省作成のリーフレット「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ」をお読みください。

- 定期接種による重い副反応の場合には、法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象になることがあります。

HPV(ヒトパピローマウイルス)感染と子宮頸がん

子宮頸がんの発症にはヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスが関わっています。HPVに感染しても多くの場合、ウイルスは自然に検出されなくなりますが、一部のHPVが数年から十数年間という長期にわたり感染すること(持続感染)で前がん病変(がんになる手前の状態)を経て子宮頸がんを発症すると考えられています。

なお、HPVは一般に性行為を介して感染することが知られています。

子宮頸がんは、国内では毎年約1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年約3,000人が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めます。日本では、40歳までの女性のがんによる死亡の第2位は子宮頸がんによるものです。

HPVワクチンで防げないHPV感染もあります。ワクチンを接種していても、していなくても20歳になったら2年に1回、子宮頸がん検診を受けてください。検診により子宮頸がんを早期発見することができれば、子宮の部分切除等の治療により、がんによる死亡を防ぐことができます。なお、条件にあてはまる場合、検診の費用補助を受けられます。詳しくは子宮頸がん検診の助成制度をご確認ください。

個別のご案内の再開

HPVワクチンは、2013年4月に予防接種法に基づく定期予防接種に位置づけられました。2013年6月から、個別のご案内を一時的に差し控えていましたが、2021年11月に、専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、2022年度より他の定期予防接種と同様に、個別のご案内を再開することとなりました。

実際に予防接種を受ける際は、HPVワクチンの有効性とリスクを十分理解した上で、受けるかどうかをご判断ください。

問い合わせ先

保健師による健康相談

保健師が副反応等の接種に関する相談を受け付けています。

各区役所・支所お問い合わせセンター(オペレーターに「保健福祉課へ」とお伝えください)

| 東灘区役所 | 078-841-4131 | 長田区役所 | 078-579-2311 |

| 灘区役所 | 078-843-7001 | 須磨区役所 | 078-731-4341 |

| 中央区役所 | 078-335-7511 | 須磨区北須磨支所 | 078-793-1212 |

| 兵庫区役所 | 078-511-2111 | 垂水区役所 | 078-708-5151 |

| 北区役所 | 078-593-1111 | 西区役所 | 078-940-9501 |

| 北神区役所 | 078-981-5377 | 西区玉津支所 | 078-965-6400 |