AEDの詳しい使いかた

最終更新日:2023年10月19日

ここから本文です。

(各手順をクリックすると、手順の詳細へジャンプします)

AEDの使い方

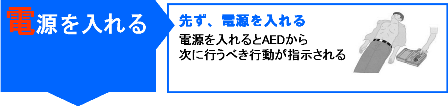

1電源を入れる

AEDを使用するために、先ず電源を入れることがとても重要です。電源を入れると、AEDは次に行うべき行動を音声であなたに指示します。AEDが到着すれば、ふたを開け電源ボタンを押してください。

AEDを使用するために、先ず電源を入れることがとても重要です。電源を入れると、AEDは次に行うべき行動を音声であなたに指示します。AEDが到着すれば、ふたを開け電源ボタンを押してください。

(ふたを開けると自動で電源が入る機種もあります)

ポイント

- AEDは「反応なし」、「普段どおりの呼吸なし」の傷病者を対象に使用します。

- 未就学児(小学校入学前概ね6歳までの児童)に対しては、小児用パッドを用います。小児用パッドが無いなどやむを得ない場合は、成人用パッドで代用します。

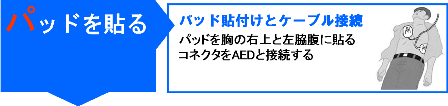

2パッドを貼る

傷病者の衣服を取り除き、胸部を裸にして下さい。

傷病者の衣服を取り除き、胸部を裸にして下さい。- 電極パッドの袋を開封してパッドを取り出し、一方は胸の右上(右鎖骨の下)、もう一方は左下側(脇の5から8cm下)に素肌に直接貼ってください。

(貼り付け位置はパッド表面にイラストで示してあります) - パッドを貼り付け後、ケーブルのコネクターをAED本体に差込口に挿入する。(最初からコネクターが接続されている機種もある)

ポイント

- 衣服を取り除く際や、電極パッドを貼り付ける際も、できるだけ胸骨圧迫を続けてください。

- 電極パッドと体の表面は隙間を作らず密着させます。

- 傷病者の胸が濡れている場合は、タオル等でふき取ります。

- 心臓ペースメーカーや埋め込み型除細動器が胸に植え込まれている場合は、胸の皮膚の盛り上がりから離したところに電極パッドを貼ります。

- 胸に貼り薬がある場合ははがし、薬剤が残っている場合は、それをふき取ってから電極パッドを貼ります。

3解析が始まる

パッドを貼り付けると「傷病者から離れてください!」などと音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。

パッドを貼り付けると「傷病者から離れてください!」などと音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。- 傷病者から離れるようにとの音声メッセージがでたら、「みんな、離れて!!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認します。

ポイント

- 心電図の解析中は、電気ショックを行う必要があるかどうかを調べています。この間は傷病者に触れてはいけません。

4電気ショック

解析の結果、AEDが電気ショックが必要と判断すると、「電気ショックが必要です」などの音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。充電完了までには数秒かかります。

解析の結果、AEDが電気ショックが必要と判断すると、「電気ショックが必要です」などの音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。充電完了までには数秒かかります。- 充電が完了すると、「ショックボタンを押してください」などの音声メッセージや、ショックボタンの点滅、充電完了の連続音が出ます。

- 充電中や充電が完了したら、再び「みんな、離れて!!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認してからショックボタンを押します。

ポイント

- AEDから「電気ショックは必要ありません」などのメッセージが流れる場合には、電気ショックにより傷病者の心臓のリズムが正常にもどった場合と、心臓のリズムが電気ショックの適応外のリズムである場合があります。

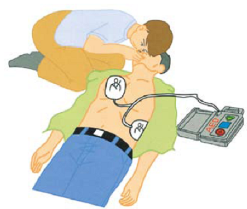

5心肺蘇生法の再開

電気ショックが完了し「ただちに胸骨圧迫を開始してください」などの音声メッセージが流れたら、AEDを付けたままで、ただちに胸骨圧迫を30回、人工呼吸2回の心肺蘇生法を実施します。

電気ショックが完了し「ただちに胸骨圧迫を開始してください」などの音声メッセージが流れたら、AEDを付けたままで、ただちに胸骨圧迫を30回、人工呼吸2回の心肺蘇生法を実施します。- 心肺蘇生法を再度実施中にAEDから指示が流れた場合(おおむね2分後)には、指示に従います。

- 傷病者が(嫌がって)動き出せば、心肺蘇生法を中止し回復体位にして注意深く観察を続けます。

ポイント

- 到着した救急隊に引き継ぐまでは、電極パッドをはがさず、AEDの電源も入れたままにしておきます。

応急手当講習会の案内

”救える命を救うため””あなたの大切な人を救うため”

市民のみなさんによる応急手当が非常に重要です。神戸市では応急手当の普及啓発のため、応急手当講習会を実施してます。

応急手当講習会では次のことを学んでいただけます。

- AEDを用いた心肺蘇生法(成人)【普通救命コース】

- AEDを用いた心肺蘇生法(小児)【小児コース】

- 骨折、外傷などのケガの際の応急手当【ケガの手当てコース】

- 上記コースに加えて、体位管理や搬送法など、より実践的な内容【上級コース】

- より高度な応急手当、及び指導方法を習得【救急インストラクター講習】(指導者コース)

是非、応急手当講習会に参加いただき、命を救う方法を学んでください。

皆様のご参加をお待ちしています。

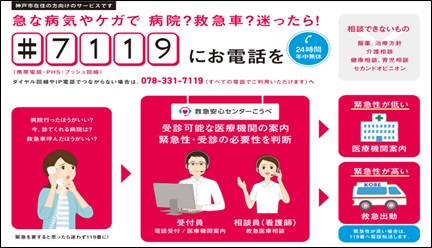

急な病気やケガで病院?救急車?迷ったら!

#7119または078-331-7119にお電話を!

救急あんしんセンターこうべについてはこちらの画像をクリック

関連リンク

- 救急

- おくる電(でん)(神戸市病院送迎紹介コールセンター)

- 応急手当に関すること

- AEDの利用可能施設(まちかど救急ステーション)

- 救急車を利用する前に

- 備えていただく医療情報

- その他

- 救急課救急研修係

- 神戸市民救急ボランティアのご案内

- AEDの詳しい使いかた

- 応急手当web講習のご案内

- 民間救急講習団体(FAST)の紹介

- 応急手当の方法(止血法)

- 救急車が来るまでに

- AEDを使用した心肺蘇生法の手順

- バイスタンダーフォローアップカードについて

- 高齢者福祉施設における救急要請ガイドライン及び医療機関における転院搬送依頼

- イベント開催時には「自主救急計画書」の届出を!

- 日々研鑽する救急隊員

- メディカルコントロール体制