ホーム > 文化・スポーツ > 文化施設 > 谷崎潤一郎旧邸 倚松庵(いしょうあん) > 『細雪』とは

『細雪』とは

最終更新日:2025年9月24日

ページID:9861

ここから本文です。

谷崎潤一郎が、1943年『中央公論』1月号と3月号に連載しはじめたが、軍部より弾圧され掲載禁止に。しかしひそかに執筆を続け1944年7月上巻の私家版を上梓。それも禁じられる。終戦後、1947年2月、中巻を中央公論社より刊行。1947年3月~10月、下巻を『婦人公論』に連載。1948年、全3巻を中央公論社より刊行した。

あらすじ

大阪船場の旧家蒔岡家の四人姉妹、鶴子、幸子、雪子、妙子の話。雪子と妙子は本家鶴子の夫と折り合いが悪く、ほとんど芦屋の貞之助、幸子夫婦宅に居ついていた。

幸子には、御大家であった昔の格式にとらわれて三女雪子の結婚が遅れているのが、最大の悩みだった。因循姑息で万事おっとりした古典型美人の雪子とは対照的に、四女妙子は人形の製作をしたりして、自立心のある近代的な娘であったが、若い時船場の道楽息子奥畑とのスキャンダルが新聞種になってから姉達の負担になっていた。

雪子は何度も見合いをするがどれもうまくいかず、妙子は奥畑と交際を続けながら、洪水の時の命の恩人、カメラマン板倉と恋に陥る。やがて板倉は急死し、以来妙子は自棄になり、バーテンの三好の子を死産する。一方雪子はついに華族の末裔御牧との縁談が成立するが、その日が迫ってきても心から楽しめないのであった。

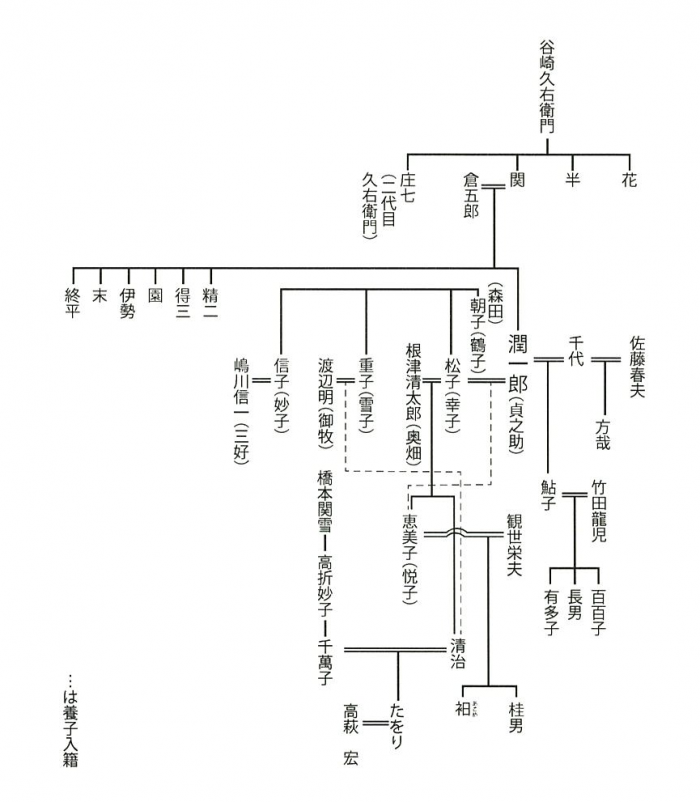

谷崎家系図と「細雪」のモデル関係

「倚松庵よ永遠なれ(神戸市刊行)」より引用

阪神間居住時代の谷崎潤一郎

1923年9月1日の関東大震災によって関西に逃れてきた谷崎は、この地に残る「古き日本のエキゾシズム」に惹かれ、また阪神間の温暖な気候に魅せられて永住志向になる。彼の愛したこの地は北に六甲山脈をひかえ南は瀬戸内海に臨むという、谷崎の最も好んだ山海両面の特色を満喫できる地理的条件を備えていた。

阪神間に居を定めたのは1923年12月のことであるが、戦争のために疎開した1944年4月まで足かけ21年の間に実に13回も転居している。転居の理由は外的要因も含め様々であるが、作品世界と現実生活とが、密接な関わりを持っている谷崎(私小説作家とは異なるそれではあるが)にとって、居住地は作品世界を醸成させる重大な意味を持っていた。

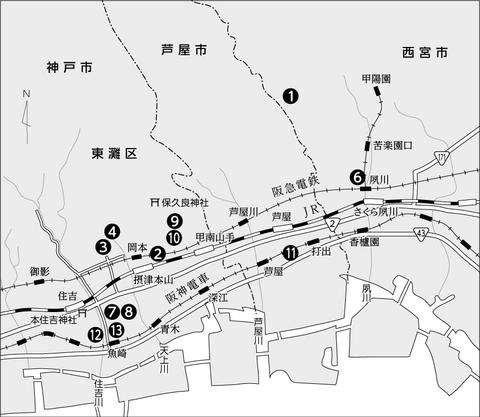

阪神間転居のあとを、年を追って列挙してみることにする。()内は現住所。数字は下図のものと照合。☆印は現存。

- (1)大社村苦楽園万象館(西宮市苦楽園4番町)

- (2)本山村北畑249―1(神戸市東灘区本山北町3丁目9番11)

- (3)本山村栄田259岡本好文園2号及び4号(東灘区岡本7丁目5あたり)

- (4)本山村梅ノ谷1055(東灘区岡本7丁目13番8:阪神大震災で全壊)

- (5)大阪府中河内郡孔舎衙(くさか)村根津商店寮

- (6)大社村森具字北蓮毛847根津別荘別棟(西宮市相生町12番14~16)

- (7)魚崎町横屋川井550(東灘区魚崎北町4丁目7―9:阪神大震災で全壊)

- (8)横屋川井(西田)554(魚崎北町4丁目6番13)

- (9)本山村北畑字天王通り547―2(東灘区本山北町5丁目11番26)

- (10)本山村北畑西ノ町448(本山北町5丁目10番24~26)

- ☆(11)精道村打出下宮塚16(芦屋市宮川町4番12号)

- ☆(12)住吉村反高林1876番地の203(東灘区住吉東町1丁目7番35)

- (13)魚崎町魚崎728―37(東灘区魚崎中町4丁目9番16)

以上であるが、他の住居にはそれぞれ1,2年しか居住していないのに比し、(4)の岡本の家は3年、(12)は足かけ7年も住んでいることに着目したい。(4)は周知のごとく潤一郎が自分の好みのままぜいをつくして建築したもので、後に経済的理由から売却を余儀なくされる家である。一方(12)は借家であるにもかかわらず、大変気に入り、家主の一方的都合によって立ちのきを迫られなければ、ずっと住み続けるつもりだった、という。この、阪神間で最も愛着を持った家(12)こそ、倚松庵(いしょうあん)――「細雪」モデルの家なのである。

倚松庵が今の場所にある由来

―移築・復元への足どり―

1985年3月、神戸市は、人工島・六甲アイランドへの交通路としての新交通六甲アイランド線のルートを、住吉川西岸に決定した。

だが、ルート上に谷崎潤一郎の旧邸の一つで「細雪」のモデルになった、通称「倚松庵」があることを知り、新交通の計画を進める一方で、その対応について検討を重ねた。

1987年6月、倚松庵を移築保存することに決め、20日、持ち主児山悠輔氏から寄贈を受けた。

7月11日、12日、倚松庵一般公開。見学者8954名。7月15日、移築・復元に向けて解体作業開始。10月13日、終了。

旧材は保存され、移築用地を捜して約2年半。1989年2月22日、移築先が決定した。住吉川西岸の、もとの位置より150ートル北である。1989年12月1日、復元工事着工。1990年6月28日、竣工。

1990年7月24谷崎生誕記念日に、「新・倚松庵」は、1935年前後の谷崎居住時の姿に復元されて開館した。

倚松庵・谷崎在住の7年間

1936年 11月14日賃貸契約 月額85円

(1935年、白米10キロ、2円50銭)

1937年 敷地(200坪)内、西側に離れを増築

1938年 7月5日 阪神大水害

1938年 秋 「源氏物語」現代語訳脱稿

1941年 12月8日 太平洋戦争勃発

1942年 春 「細雪」起稿

1942年 11月5日 家屋売買並びに家屋明渡契約

1942年 12月8日 離れを家主に買い取ってもらう(金3000円)

1943年 1月・3月 「細雪」、『中央公論』に掲載がはじまる

1943年 6月 軍部より掲載を中止させられる

1943年 7月5日 家主より家屋明渡の督促を受ける

1943年 7月9日 熱海から明渡の猶予依頼のわび状を出す

1943年 11月家屋明渡