外食時の持ち帰りでの注意事項

最終更新日:2025年4月1日

ページID:67046

ここから本文です。

外食時に食べ残しをしないことも食品ロス削減につながります。

まずは食べきることが重要ですが、食べ残してしまった場合は注意事項をよく確認したうえで、食べ残しの持ち帰りを行ってください。

外食時での食べ残しの持ち帰りは、国も推奨しています。

2025年12月25日に、事業者・市民の皆さま(消費者)双方が安心して食べ残しの持ち帰りを促進することができるよう、消費者庁及び厚生労働省の連名で「食べ残し持ち帰り推進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」が策定されました。

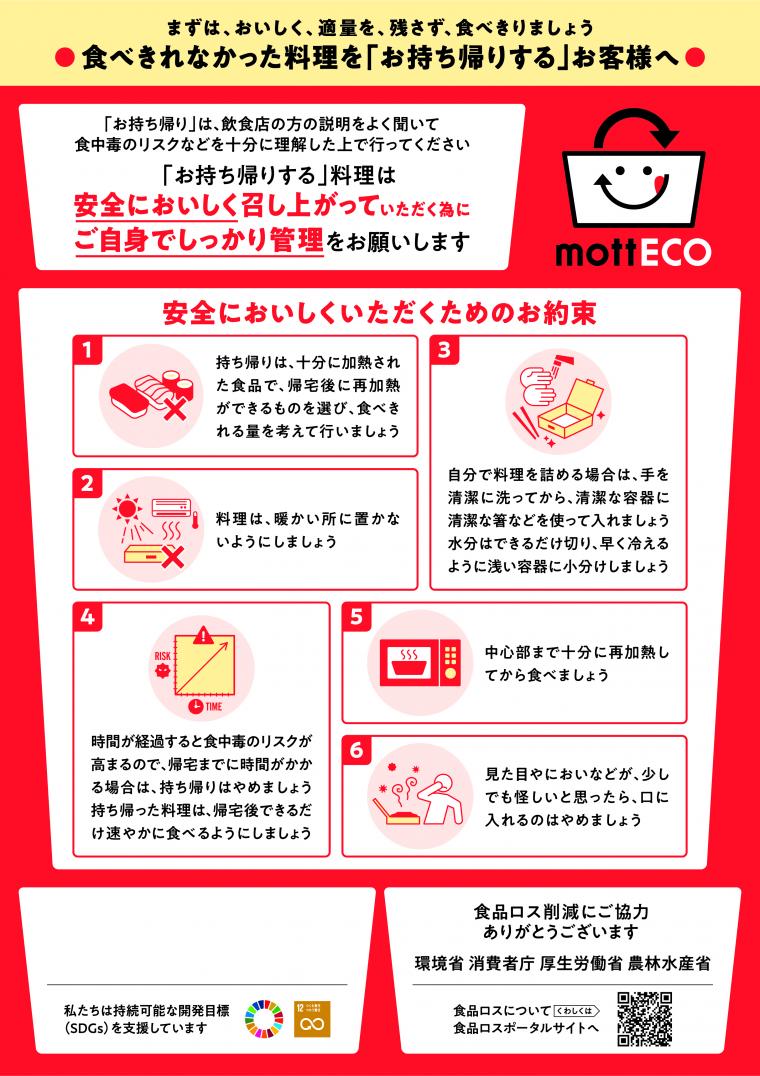

市民の皆さまへ

- 持ち帰りは、刺身などの生ものや半生など加熱が不十分なものは避け、帰宅後に加熱ができるものにし、食べきれる量を考えましょう。

- 料理を自分で容器に入れる場合は、手を清潔に洗ってから、清潔な容器に、清潔な箸などを使いましょう。また、水分はできるだけ切り、早く冷えるように浅い容器に小分けしましょう。

- 料理は暖かい所に置かないようにしましょう。

- 時間が経過することで、食中毒のリスクが高まるので、寄り道をしないようにしましょう。また、帰宅までに時間がかかる場合は、持ち帰りはやめましょう。

- 持ち帰った料理は帰宅後できるだけはやく食べましょう。

- 中心部まで十分に再加熱してから食べましょう。

- 少しでもおかしいと思ったら、口に入れるのはやめましょう。

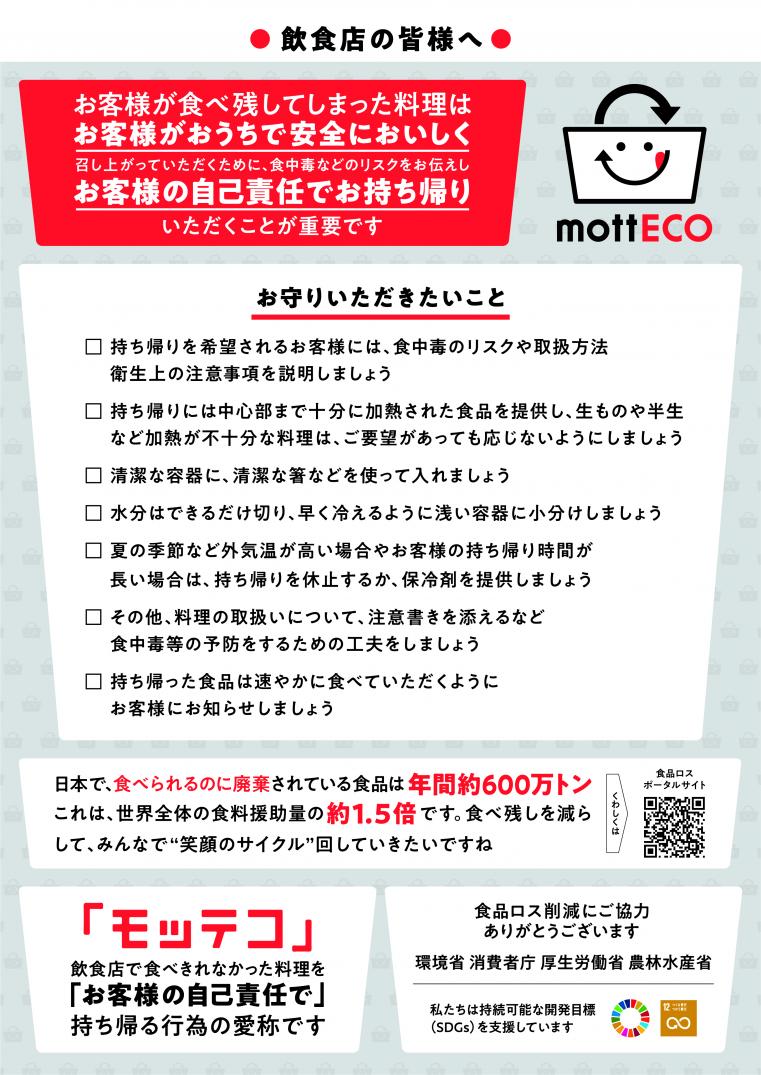

事業者の皆さまへ

- 持ち帰りの希望者には、食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明しましょう。

- 持ち帰りには十分に加熱された食品を提供し、生ものや半生など加熱が不十分な料理は、希望者からの要望があっても応じないようにしましょう。

- 清潔な容器に、清潔な箸などを使って入れましょう。水分はできるだけ切り、残った食品が早く冷えるように浅い容器に小分けしましょう。

- 気温が高い時は持ち帰りを休止するか、保冷剤を提供しましょう。

- その他、料理の取り扱いの注意書きを添えるなど、食中毒等の予防をするための工夫をしましょう。

参考

消費者庁HP「食品ロスの削減の推進に関する法律等」

食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~(概要)(PDF:387KB)

食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~(PDF:1,729KB)