食中毒の原因となる細菌

最終更新日:2024年9月25日

ページID:7095

ここから本文です。

カンピロバクター

牛や豚、鶏の腸管内に生息し、処理過程で食肉(特に鶏肉)を汚染します。生や加熱不足の食肉(鶏刺し、鶏たたき等)を食べることで食中毒を引き起こします。また、食肉を取り扱ったあとに、調理器具や手指の消毒が不十分だと他の食品を汚染し、食中毒となることもあります。市内でも鶏肉の生食が原因で、毎年多数の食中毒が発生しています。

症状

食べてから1~7日後に発熱、腹痛、下痢などの症状が現れます。

予防

- 新鮮な食肉でも汚染されていることがあるため、食肉は75℃以上1分以上の加熱を行い、生食は控えてください。

- 食肉を取り扱ったあとには、手指や調理器具の消毒を徹底し、他の食品が汚染されないようにしてください。

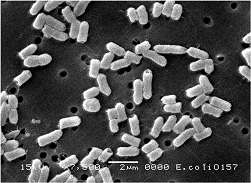

腸管出血性大腸菌

主に牛の腸管内に生息し、牛の糞尿などを介して牛肉やその他の食品・井戸水を汚染します。生や加熱不足の食肉を食べたり、汚染された食品(2012年に浅漬けが原因で大規模食中毒が発生しています)を食べることで食中毒を引き起こします。また、調理従事者が感染していた場合に食品を介して広がることもあります。

症状

- 食べてから2~7日後に発熱、腹痛、下痢(ときに血便)などの症状が現れます。

- 特に抵抗力の弱い子供や高齢者は、重い症状になりやすく、死亡する例もあります。

予防

食肉は75℃以上1分以上の加熱を行い、生食は控えましょう。

特に、抵抗力の弱い子供や高齢者はユッケや牛刺しなどを食べないようにしましょう。

食肉を取り扱ったあとには、手指や調理器具の消毒を徹底し、他の食品が汚染されないようにしてください。

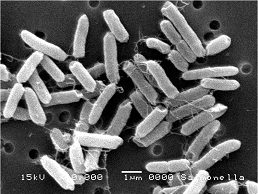

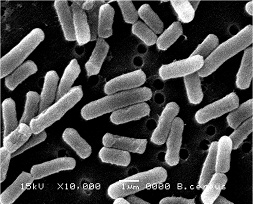

サルモネラ属菌

動物の腸管内、自然界(川、下水、湖)に広く生息しています。生肉、特に鶏肉と卵を汚染することが多く、生や加熱不足の鶏肉や卵、その加工品を食べることで食中毒を引き起こします。

症状

食べてから6~72時間後に腹痛、下痢、発熱などの症状が現れます。

予防

- 肉・卵は75℃以上1分以上加熱してください。

- 卵は購入後、低温保管を心がけ、生食は新鮮なものだけにしてください。

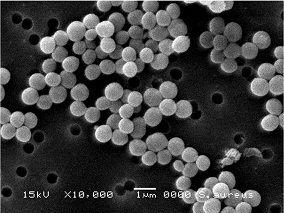

黄色ブドウ球菌

人や動物などどこにでも生息しています。手指などから食品を汚染し、エンテロトキシンという毒素を産生し、食中毒を引き起こします。この毒素は無毒化が難しく、100℃30分の加熱でも無毒化することができません。

症状

食べてから1~3時間後に嘔吐、腹痛などの症状が現れます。

予防

- 手指の洗浄、手荒れや化膿がある場合は、食品に直接触れないようにしてください。

- 低温保管を心がけ、調理後の食品は速やかに食べましょう。

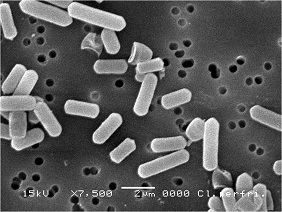

ウェルシュ菌

人や動物の腸管や土壌、下水などに広く生息しています。酸素の少ないところで増殖する細菌で、100℃、1~6時間の加熱に耐える芽胞を形成します。食品中で増殖した菌が腸管内で毒素を作り、食中毒を引き起こします。ウエルシュ菌による食中毒はカレーや煮物などの煮込料理で一度に大量に調理する食品が原因となるケースが多く見られます。

症状

食べてから6~18時間後に下痢、腹痛などの症状が現れます。

予防

- 加熱で死滅させることは難しいため、加熱後の食品は早く食べましょう。

- 加熱後の冷却はすばやく行い、菌が増殖しやすい温度帯(10~55℃)は避けてください。

- 酸素を嫌うので調理時はよくかき混ぜてください。

- 食品の保存は小分けにして、10℃以下で冷蔵するか55℃以上で温蔵してください。

セレウス菌

土壌などの自然界に広く生息し、ウェルシュ菌と同様に芽胞を形成することがあります。食品中で増殖する時にセレウリドという加熱に強い嘔吐型の毒素を産生し、食中毒を引き起こすほか、菌が腸管内で下痢型の毒素を産生し、食中毒を引き起こす場合があります。

症状

嘔吐型は食べてから30分~6時間後に嘔吐などの症状が現れます。

下痢型は食べてから8~16時間後に下痢、腹痛などの症状が現れます。

予防

- 食品は室内に放置せず、調理後は10℃以下又は55℃以上で保存してください。

- 保存期間はできるだけ短くしてください。

関連リンク