伝統芸能

最終更新日:2025年11月13日

ページID:15826

ここから本文です。

勇壮な海上渡御、新年の鬼追い、弓引き、秋祭り・・・世代を超えて受け継がれてきた祭りが、この垂水には多く残っており、一年を通して人々の幸せ・安全を願い行われてきました。

ここでは垂水の郷土芸能・伝統行事の一部を紹介します。

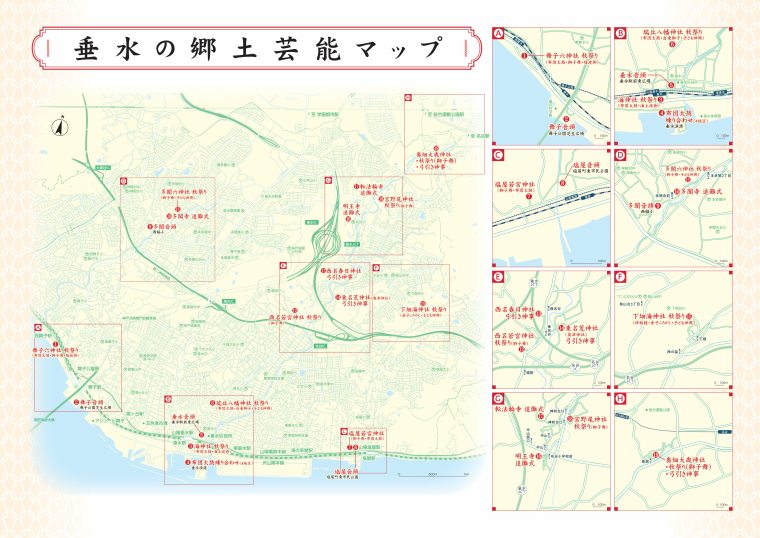

郷土芸能一覧マップ

垂水区内の19の伝統行事や郷土芸能を紹介しています。

一覧の①~⑲の番号ごとに、地図上の番号と対応していますので、ぜひ一度足を運んでみてください。

各行事の詳細は、冊子・YouTube「kobecitychannel」(外部リンク)で紹介しています。

拡大マップでは、A~Hの各地域ごとの開催場所が確認できます。

開催日程

各地域の行事の開催日程を紹介しています。

開催場所の番号は一覧マップと対応していますので、興味のある行事はマップで詳細な場所をご確認ください。

| 月 | 名称 | 日 | 場所 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 追儺式 (ついなしき/鬼追い) |

4日 | ⑯明王寺 |

| 5日 | ⑪多聞寺 | ||

| 7日 | ⑰転法輪寺 | ||

| 弓引き神事 | 休止中 | ⑭東名奥津神社 | |

| 12日 | ⑬西名春日神社 | ||

| ⑲奥畑大歳神社 | |||

| 2月 | 11日 | ⑲奥畑大歳神社 | |

| 7月 | 盆踊り | 19・20日 | ②舞子公園芝生広場 ※2025年は舞子六神社で実施 |

| 休止中 | ⑨西脇小学校 | ||

| 8月 | 14・15日 | ⑤海神社 | |

| 23・24日 | ⑧塩屋町東市民公園 | ||

| 10月 | 秋祭り | ||

| 休止中 | ⑮下畑海神社 | ||

| 10日 | ⑦塩屋若宮神社 | ||

| 10~12日 | ③海神社 | ||

| 11日 | ⑥瑞丘八幡神社 | ||

| 11日 | ⑱宮野尾神社 | ||

| 11・12日 | ①舞子六神社 | ||

| 12日 | ⑲奥畑大歳神社 | ||

| 休止中 | ⑪多聞六神社 | ||

| 獅子舞 | 休止中 | ⑫西名若宮神社 |

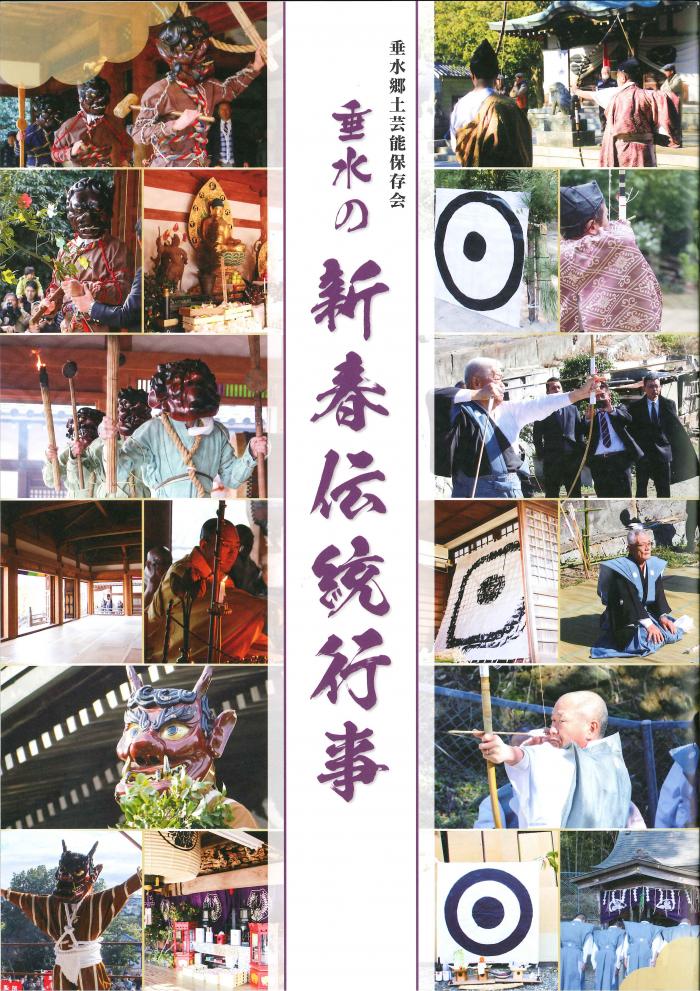

郷土芸能冊子

各行事や芸能の歴史的な背景やいわれ、道具や唄の説明など、各地域からの情報をもとに、冊子形式で紹介しています。

実際に足を運ぶ前に、写真や説明に目を通すことで、より一層行事を楽しめます。

|

1月から2月にかけて行われる新春伝統行事(追儺式、弓引き神事)のいわれや行い方を、写真を交えて紹介した冊子です。

|

|

7月中旬から8月にかけて、地域のお祭りで披露される伝統的な音頭を、各地区の方々の生の声を聞いて、記録したものです。

|

|

10月に垂水区内各地の神社で獅子舞や神相撲、布団太鼓などの秋祭りが開催されるのに合わせて、各地域の秋祭りの紹介をした冊子です。 |

| 海神社4地区(西垂水、東垂水、東高丸、塩屋)と舞子六神社をあわせた、5基の布団太鼓の魅力が詰まった一冊です。

第2版(2022年3月発行) 初版(2017年10月発行) |

追儺式(ついなしき)

1月上旬に行われ、面を着け、体に藤のつるを巻きつけた鬼が、松明などを持ちながら踊り、厄除けを祈願します。

|

毎年1月4日に行われ、3匹の親鬼と4匹の子鬼の踊りで、神戸市の登録無形民俗文化財に登録されています。 |

|

旧多聞村の歴史の中心とも言える多聞寺では、今も毎年1月5日は厄除け、魔除けの追儺式(ついなしき)が受け継がれています。 |

|

区内最古のお寺、転法輪寺では、毎年1月7日にこの追儺式が行われます。 |

弓引き神事

新しい年の初めに地区の人々の無病息災と豊作を願う伝統の「弓引き神事」が西名谷の春日神社、東名谷の奥津神社(現在休止中)、奥畑の大歳神社の3つの神社で行われています。

引手は地域の人々に見守られながら、大きな的から小さな的へと繰り返し矢を射ります。的の「鬼」を射ることで、厄を払って新たな年の幸せを願います。

春日神社・奥津神社・大歳神社の弓引き神事動画(外部リンク)

音頭

7月中旬から8月にかけて、地域のお祭りなどにおいて披露される音頭(盆踊り)は、少なくとも西暦千年代初期には垂水の地域にも伝わっていました。

村々などで地域の行事として醸成され、受け継がれてきていたため、地域ごとに唄や踊り方に特色があります。

|

塩屋音頭は、兵庫県美嚢郡吉川町(現三木市)の吉川音頭を源流とするもので、地元の古老によれば、江戸時代の中頃から末頃にかけて塩屋村に伝えられたものです。 塩屋村に伝わったこの音頭は、地元の青年会主催で夜通し踊られていました。青年会がなくなった後、しばらく空白の期間がありましたが、1978年に地蔵講のメンバーによって塩屋盆踊り唄として復活し、今日に至っています。 |

|

垂水音頭の歴史は古く、一遍上人の念仏踊りがはじまりといわれています。その後、歌舞伎浄瑠璃の物語を音頭に取り入れた段文音頭が播州一円に伝わり、垂水音頭はその代表的な音頭です。 昔は、旧盆には村中の老若男女が集まり賑やかに夜通し踊っていました。戦争で一時中断していましたが、1946年に青年団で復活させました。その後自治会が行事を継承し、地元有志が保存会をつくって今日に至っています。 |

|

舞子音頭は口説き語りといわれ、一定のテンポやメロディがありません。その踊りについては、一遍上人が踊り念仏を広めようと全国行脚して、播州に立ち寄った際に伝えられたものとされています。 その後、庶民文化の花形となり、出雲の阿国、歌舞伎、浄瑠璃の物語を音頭に取り入れるようになりました。その頃の舞子は、白砂青松と淡路島を望む景勝の地として知られ、全国からの観光客で賑わっており、8月の旧盆には近郷近在より大勢集まって、夜通し踊られていました。戦争で一時中断していましたが、戦後に青年団が復活させ、今日に至っています。 |

|

多聞音頭は4個の竹片を片手に2片ずつ持ち、それを手の中でうち合わせて音をだす四ツ竹、鉦、太鼓などの囃子方のリズムに乗って、音頭取りが語り唄い上げ、それに合わせて踊られます。 |

獅子舞

主に毎年10月に開催される各地域の秋まつりで神輿や唄にあわせて舞われ、五穀豊穣、子孫繁栄、無病息災、村内安全を祈願します。

秋祭り以外にも、たるみっこまつりのステージなど、地域のイベントで、迫力のある獅子の舞いが披露されます。

|

かつて、塩屋若宮神社秋祭に奉納される獅子舞に使っていた「獅子頭」が、2001年夏、塩屋公民館の倉庫整理中に見つかりました。 その後、塩屋青年会が中心となって、2005年5月に開催された「塩屋まつり」で復活させ、今日に至っています。 |

|

厄除けで有名な瑞丘八幡神社の秋祭で奉納されます。少なくとも200年前の文化・文政時代から伝わる芸能で陸(くが)の自棄獅子と呼ばれていました。 戦後の中断を経て、西垂水の青年たちが昔、獅子舞を経験されたお年寄りに願い出て稽古をつけてもらい、2000年の秋祭で40年ぶりに復活させました。 |

|

古くから受け継がれており、秋祭で舞われています。 お多福とひょっとこがセンマ太鼓に合わせて踊り、その後しし太鼓、笛、鐘に合わせて獅子が舞います。お多福とひょっとこは、しゃもじと棒をこすりあわせたり、獅子の口へご飯を食べさせる格好をします。 |

|

古来より脈々と受け継がれており、秋の例祭には絶対欠かせないものです。 舞は、獅子の生来の生活の状態を7つの芸に表しており、五穀豊穣、子孫繁栄、村内安全を祈願して奉納されます。 |

|

秋祭りで行われ、初めにひょっとことお多福が出て唄に合わせて踊り、次に獅子が二人一組で太鼓に合わせて色々な踊りを舞います。 |

|

午前は旧国道と舞子六神社を往復し、午後は国道を駆け抜けます。布団太鼓のほか、御輿や獅子舞、子どもだんじり、子ども神輿も巡行します。 |

布団太鼓練り合わせ

毎年10月11日に、4地区(西垂水・東垂水・東高丸・塩屋)の布団太鼓の練り合わせが行われています。

「マーカセマカセサァーヨイヤマカセサアヨイヤサ」、「ヨーイヤサ」「サアァヨーイヤサ」などの威勢のいい掛け声と共に太鼓の音が響き渡り、祭りは最高潮に盛り上がります。

「東垂水・西垂水布団太鼓練り合わせ」動画(外部リンク)

しもはたの秋祭りー現在休止中ー

下畑海神社で行われる下畑町の秋祭りでは奉納神相撲と赤子ころがしが行われます。一時は休止していましたが、日本相撲協会の協力を得て、2011年から再開を果たしました。

現在は感染症拡大の影響により休止中です。

「しもはたの秋祭り(奉納神相撲・赤子ころがし)」動画(外部リンク)

郷土芸能まとめ

追儺式・弓引き神事・音頭・ふとん太鼓・獅子舞・秋の祭りの動画を1つにまとめました。