「野菜の魅力が届いていないところに、 ちょっと特別な方法で届けたい。」 北区大沢・鈴木広史さんインタビュー ~野菜のポテンシャルを最大限に引き出す、野菜ブーケの魅力とは~

最終更新日:2025年10月3日

ページID:81645

ここから本文です。

北区大沢町(おおぞうちょう)は、のどかな田園風景が広がり、四季折々の旬の食材が楽しめるまちです。そんな大沢町で、「野菜ブーケ」をつくる農家がいらっしゃるとのウワサを入手。野菜ブーケとは何か、そしてブーケを北区で制作するその想いをファーマーズヤード代表・鈴木広史(すずき ひろし)さんから聞きました。

北区への移住、そして視覚的にも「美味しい」野菜ブーケ誕生へ

北区役所:ステキな作業場でインタビューを行っていますが、立派な伝統ある家屋ですね。北区に移住して来られたとのことですが、どのようなきっかけがあったのでしょうか。

鈴木広史さん(以下、鈴木さん):2011年から姫路で就農し、紆余曲折を経て生計も何とか立って「この流れでいけるな」と思った途端にコロナ禍になりました。ぼくたちはちょっと変わった農業をしており、やれることはやりつくしたという自負はあった中でのコロナ禍でした。そこで売り上げがゼロになったんです。さらに借りていた農地も「売却するから出て行ってほしい」と言われ…すべて無くなったんです。

たまたまテレビ番組で移住の特集を見かけて、「移住もいいかもね」と。翌日に神戸市西区から北区までひたすら「カフェ」を検索して周遊するなど、あてもなく模索した頃もありました。ただ調べて思ったのは、北区は野菜の生産にすごく拘っているひとが多い…というか、個性的なひとが多いですね。じゃあぼくたちも北区やな、と。

北区役所:それで大沢町に?

鈴木さん:そうです。大沢町が2010年頃から独自に定住促進のプロジェクトを進めていました。大沢町のひとも雰囲気も気に入る中、とんとん拍子で家も決まり、「ひとが良いところに住みたい」という一番の願いが叶い、姫路からここへ移住して4年が経過しました。そもそも、農家が土地をガラリと変える状況なんて滅多にないんですよ。これを好機と捉えて大きく決断するしかなかった。

北区役所:この一軒家も素敵ですね…。

鈴木さん:いろんな家屋を内見し、いちばん山奥のこの場所を選びました。ただ水道も光ケーブルも無かった。でも飼いネコが安全に暮らせる場所で、作業場として使えるスペースもあって。気温も全然違いますね。びわやザクロなども植わっていて、薬草を含めた薬膳のお茶づくりにも挑戦できるなと。この土地ならではのものを使っていきたいと思います。

北区役所:奥さまの彩さんとともに、神戸への移住や農業を生業にする決断などを決めてこられたと思うのですが、ご夫婦でも同じ方向性で進んでいくのはすごく難しいですよね。

鈴木さん:わたしはもともとフローリストですが、妻はもともと博物館や図書館で働いていました。それを口説いて一緒にやっているわけですが、これまで非常に繊細な業務をこなしてきた妻は農家としての相性も「バッチリ」だろうなと。

結果として、種まきのタイミングや年間を通じての栽培計画などを完璧につくってくれます。収穫されたものをぼくが装飾するという…みなさんが想像する逆の役割かもしれません。農業をはじめると言ったのはぼくですが、今は妻がいなければこの事業はやっていけない。

生きた野菜と対話する、ライブパフォーマンスとしての野菜ブーケ

北区役所:野菜をブーケにするというアイデアは、フローリストとしての経歴が影響していますか?

鈴木さん:「花屋で働いていた経験を活かして、野菜でもブーケを作れるんじゃない?」という農家仲間からのアドバイスがきっかけです。

北区役所:野菜ブーケって、見たことがあるようで、全くないなと。そもそも野菜ってこんなにカラフルなんですね。野菜のカラーをこんなに意識したことはなかったかもしれません。

鈴木さん:通常のサイズの野菜を小さく仕立てたり、マイクロトマトやマイクロキュウリなど、小さい野菜をさらに小さく栽培したりするんですよ。もちろん見るだけでなく、実際に美味しく食べられる野菜を作っていますよ。ブーケとして飾れば賞味期限は3日ほど。365日、400品種以上の野菜を育ててきて、これからも増えると思います。

今でも「この時季にこんな色の野菜があったら面白いな」と、秋撒きの種を春に撒いてみるなど、いろんな実験をします。妻の緻密な計画もありますが、栽培と収穫の少しの隙間でも根菜を植えてみるなど、肌感覚で分かってくるものです。厳しい寒さや予測できないエラーでうまくいかないときもありますが、大根に花が咲いちゃったらそれもブーケに使います。エラーを利用するんです。

北区役所:たくさん野菜があったとしても、ブーケとして成立させるには別の要素が必要だと思うのですが、どのような組み合わせや戦略で成立させているのか気になります。

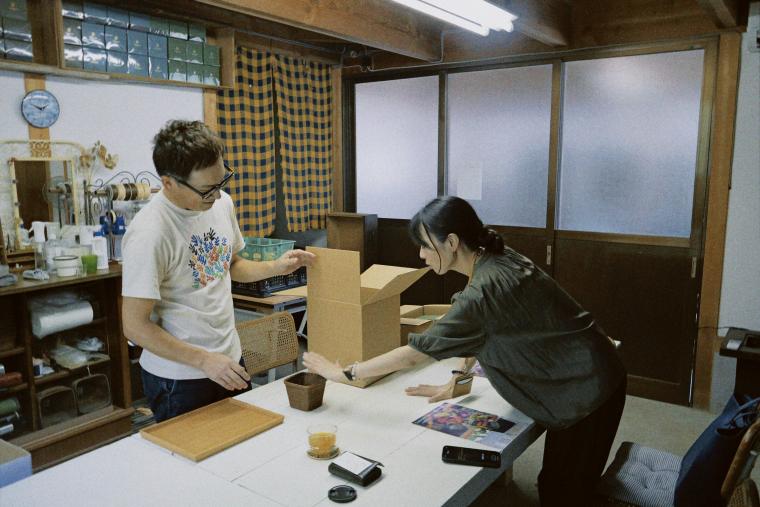

鈴木さん:ぼくの拘りが強く、野菜の微細なサイズ感に納得がいかないときもあります。いまは妻がぼくの考える野菜を先取って用意してくれます。いわばライブパフォーマンスです。妻が用意した完璧な野菜を即興的にブーケとして表現する。目の前の野菜と対話をしながら。色合い、大きさ、艶、そのときの感情も混ざり、それぞれに個性のある野菜ブーケが出来上がるわけです。

北区役所:いまお二人で育てている野菜は主にブーケ用ですか?

鈴木さん:そうですね。家とは別のところにハウスと畑があります。1年中ブーケが作成できるように、さまざまな野菜を間断なく栽培しています。ちなみにブーケのサイズは、約20cmx20cmx高さ28cmです。ブーケをご注文いただくと、別添えとして、ブーケには使用しない葉物セットなどをお付けしています。

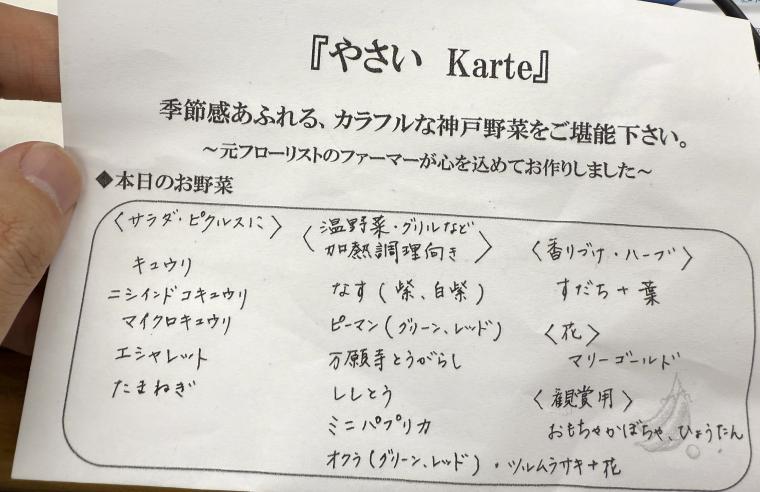

いまはギフトが約80%ですね。ギフトですから、購入する人がだれかに贈るだいじなものです。視覚的に楽しく、そして美味しく食べてもらえるように「野菜カルテ」という野菜の説明書も同封しています。このカルテは妻の手書きなんですよ。

野菜が届いていないところへ~野菜アートへの挑戦~

北区役所:食べるだけじゃない野菜の新たな可能性を模索しておられると思うのですが、それはどのような想いで続けておられるのでしょうか。

鈴木さん:決して崇高な想いがあるわけではなく、ただ単に野菜と触れ合うのが面白いんです。「農業って大変でしょう」と言われます。大変なのは間違いないのですが、農家それぞれが得意分野を活かしながら、楽しんで働いています。ぼくは単純に「野菜が届いていないところに届けたい」んです、それもちょっと特別な方法で。

そんななか、もっとアートの分野で野菜が活躍できればいいな…と。「野菜でアート」といえば、アルチンボルド(野菜や果物、花などを組み合わせてリアルな肖像画を描くことで知られるイタリアの画家)くらいしか思い浮かばないですけれど。もっと野菜の魅力がアートの分野にも浸透すればと想い、「アートとしての野菜」に挑戦しています。六甲ミーツ・アートなどにも野菜ブーケ等が展示できればと思うし…、最終的にはルーブル美術館に展示したいですね。

北区役所:ルーブル美術館ですか!?

鈴木さん:いや、大真面目なんですよ。妻は文章が得意で、昨年、毎日新聞の農業記録賞で文章を応募したら全国第2位を獲得したんです。講評者の一人が「ルーブル美術館で、野菜の新たな可能性を表現した展示をするのが夢なんですね。応援しています。」と言ってくださった。妻とともに一歩踏み出したからこそ、ルーブル美術館と野菜という「あり得なかった」組み合わせが言葉となり、可能性が少しだけ見えてきた。大きく背中を押された気がしました。野菜アートと文章を組み合わせてプレゼンテーションすれば、美術館の展示も目指せるんじゃないか、最後にはルーブル美術館に…と。「農業って面白い」と思える人がもっと増えればいいなという想いでやっています。

北区役所:応援しています!

インタビューの後日、鈴木広史・彩さん夫妻が主催するワークショップ「ミニ野菜でブーケづくり」に職員も参加してみました。鈴木さんたちが栽培した美しい色合いの野菜を使って、自分ならではの野菜ブーケづくりに挑戦します。鈴木さんのデモンストレーションでは、迷いのない洗練された手付きで次々と野菜が美しいブーケに変身。実際にやってみると難しい!…ですが、1時間ほど夢中になって制作しました。視覚的にも食べても美味しい野菜の新たな魅力を感じることができました。

鈴木さんご夫妻の「アートとしての野菜」のチャレンジ、ルーブル美術館でご夫妻の野菜が展示される日を私たちも楽しみに応援しています。

- 神戸弘陵学園高等学校女子硬式野球部特別ロング・インタビュー「もっと強くなる。チームとして、ひとりの人間として。」

- 北区最高齢のスマッシュ! 98歳の卓球選手・辻井美代子さんに聞く ~楽しみが今もあるのは幸せなこと~

- 「『根を張りたい』と思える場所にたどりつくこと」 〜ヌフ松森医院にお試し移住中の藤原聡さん・恵さんご夫妻に聞く〜

- 「野菜の魅力が届いていないところに、 ちょっと特別な方法で届けたい。」 北区大沢・鈴木広史さんインタビュー ~野菜のポテンシャルを最大限に引き出す、野菜ブーケの魅力とは~

- ぜんぶ出し切る。24人で、35人以上の声と気持ち。 ~第92回NHK全国学校音楽コンクール 全国コンクール出場決定!桂木小学校「HAPPY合唱団」インタビュー~