まちづくり条例

最終更新日:2024年11月21日

ページID:1983

ここから本文です。

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)

制定の背景~市民参加から市民主導へ~

わが国において、地方自治体レベルの市民参加が展開されるようになったのは、1975年頃からで、その背景として1955年~1964年以降の公害の激化を契機に高まっていた公害反対運動があり、また都市施設の整備等に対する要求型の住民運動がありました。神戸市でも、1955年~1964年には公害問題が顕在化し、1964年には公害対策課が設置され、住民参加による公害防止協定が締結されるなど、その後の参加行政の契機となっています。まちづくり協定締結の第1号である長田区真野地区でも1965年~1974年の公害追放運動が後の活動のきっかけになっていますし、また同丸山地区では市街地のスプロール化を背景に幹線道路等の整備をめぐって激しい住民運動が展開されていたのですが、1971年からはじまった自治省モデルコミュニティ事業の選定を受けたこともあり、全国初のコミュニティボンド発行による丸山コミュニティセンターを1973年に建設するなど、住民参加によるまちづくり活動が芽ばえています。

一方、このころより神戸市でも市民参加の基盤としてのコミュニティ行政に力を入れ、市内の自治会結成率は1968年に4割にすぎなかったものが、1972年には7割、1974年には8割、1979年には9割にものぼっています。

そしてこのような時代背景の中で、1980年に創設された「地区計画」制度に対応するとともに、市民のコミュニティ活動をまちづくり活動に結実させるためのシステムとして、1981年12月「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」を制定しました。各地区の発意によるまちづくりを、市民との役割を明確にした上で行政が支援しようとするものです。

その後1995年の阪神・淡路大震災を経験して、地区住民等の主体的なまちづくりの必要性と気運は、ますます大きくなっています。

協働と参画のまちづくり(まちづくり条例に基づく協働のまちづくりの進め方)

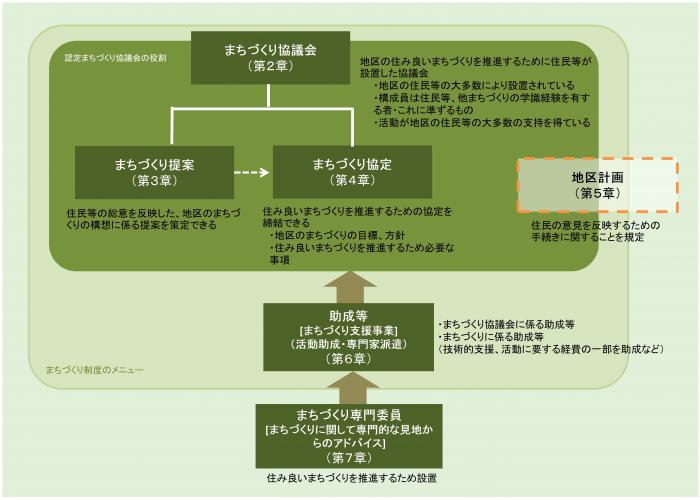

まちづくり条例の体系

まちづくり条例は、全8章21条で構成されています。

都市計画法第16条第2項に基づく地区計画の案の作成手続きに関して定めるとともに、地区住民が主体となって住み良いまちづくりを推進するための手法(まちづくり協議会、まちづくり提案、まちづくり協定)やその手続き、まちづくりへの助成などを定めています。

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(PDF:72KB)

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則(PDF:133KB)

まちづくり条例の主な内容

まちづくり協議会(第2章)

- まちづくり協議会は、まちづくり提案の策定やまちづくり協定の締結等を目指して、地区の住み良いまちづくりを推進するために地区の住民等(居住者・事業者・土地又は家屋の所有者等)により結成される協議会です。

- 「まちづくり条例」においては、次の各項目に該当する団体をまちづくり協議会として認定することができます。

- 地区の住民の大多数により設置されていると認められるもの

- その構成員が住民等(地区内の居住者、事業者及び土地または家屋の所有者)、まちづくりについて学識経験を有する者その他これらに準ずるものであること

- その活動が、地区の住民等の大多数の支持を得ていると認められるもの

(参考)神戸市内における認定まちづくり協議会:55団体(2023年年2月1日現在)

まちづくり提案(第3章)

- 市の認定を受けたまちづくり協議会は、住み良いまちづくりを推進するため、住民等の総意を反映して、地区のまちづくりの構想の提案を「まちづくり提案」として策定し、市長に提出することができます。

- 市は、「まちづくり提案」を受けると、住み良いまちづくりを推進するための施策の策定や実施にあたり、「まちづくり提案」の内容に配慮するように努めなければなりません。

まちづくり協定(第4章)

- 市の認定を受けたまちづくり協議会は、住み良いまちづくりを推進するために必要な事項等を定めた協定を「まちづくり協定」として市長と締結することができます。

- 住民等(居住者・事業者・土地又は家屋の所有者等)は、建築物や工作物の新築などや、土地の区画形質を変更しようとする場合には、まちづくり協定の内容に配慮しなければなりません。

- 市とまちづくり協議会は、まちづくり協定を締結した地区内で建築物や工作物の新築などや土地の区画形質の変更をしようとしている者に対して、その行為の内容の届出を求めることができます。(届出に際しては、届出者からまちづくり協議会へ、その内容の説明を求めることもできます。[施行規則])

- 届出の内容が「まちづくり協定」の内容に適合していない場合には、届出者と市との間で必要な措置について協議することとなります。また、まちづくり協議会は、その協議に対して意見を述べることができます。

(参考)神戸市内の「まちづくり協定」:19地区(2023年2月1日現在)

>>詳しくはまちづくり協定のページへ

地区計画等(第5章)

都市計画法第16条第2項に基づく地区計画の案の作成手続きに関して、次の事項を定めています。

- 地区計画等の案の作成にかかる公告と縦覧

- 説明会の開催

- 意見の提出方法

助成等(第6章)

市は、まちづくり協議会や住民等で住み良いまちづくりの推進に向けて活動をしていると認められる団体に対して、技術的支援やまちづくり活動に要する経費の一部を助成することができます。

(参考)神戸市における主な支援・助成のメニュー

- まちづくり助成:まちづくりに関わる費用の一部を助成します

- まちづくり専門家派遣:まちづくり活動の段階に応じて、街づくりの専門家を派遣します

- こうべまちづくり会館:住民全体のまちづくり活動を支援する拠点です

- 神戸市すまいの安心支援センター(愛称:すまいるネット):すまいのことで困ったら!

>>詳しくは、協働と参画のまちづくりのページへ

まちづくり専門委員(第7章)

市は、住み良いまちづくりを推進するために、まちづくり専門委員を置くものとします。

(参考)まちづくり専門委員とは…

- 都市計画、土木、法律、経済、防災等を専門とする学識経験者

- まちづくりコンサルタントおよび商業コンサルタント等の実務経験者

>>詳しくは、まちづくり専門委員会議のページへ