ホーム > 安全・安心 > 消防 > 防火・防災(防火管理・防災管理等) > 自衛消防訓練マニュアル > 自衛消防訓練 実施要領

自衛消防訓練 実施要領

最終更新日:2025年3月6日

ページID:6674

ここから本文です。

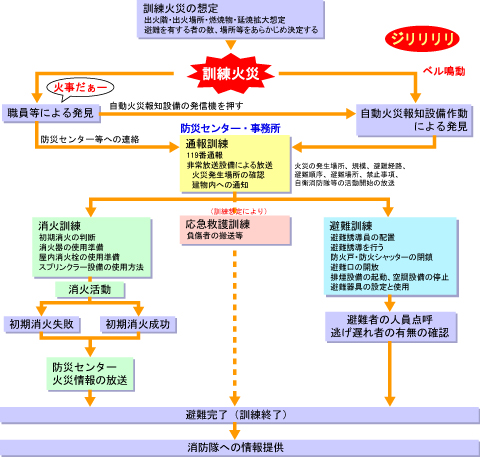

総合訓練の流れを図式化すると下の図のようになります。

※図をクリックするとPDFで開きます。

(PDF:319KB)

(PDF:319KB)

火災想定

出火場所、燃えているもの、延焼範囲、避難を要する者の数、場所などの想定を考えてください。

火災の発見

職員等による発見

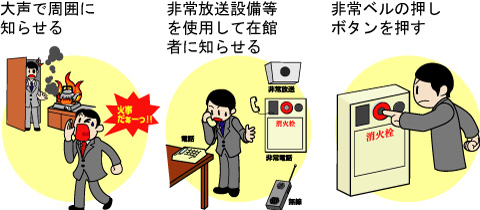

大声で「火事だー!火事だー!」と叫びながら、火事であることを周囲に知らせるとともに、非常警報設備(非常ベル)の押しボタン、自動火災報知設備の発信機を押しましょう。

大声で「火事だー!火事だー!」と叫びながら、火事であることを周囲に知らせるとともに、非常警報設備(非常ベル)の押しボタン、自動火災報知設備の発信機を押しましょう。

また、その他の方法(無線や電話など)で防災センターなどに知らせることも大切です。

警報設備の作動による発見

自動火災報知設備等のベルが鳴れば、すぐに受信機等で場所を確かめ、在館者へ予備放送を行うとともに、現場を確認したり、あるいは放送設備等を使用して他の者に知らせるなどして、火災かどうかの確認を行います。現場を確認する際には、非常用受話器(受信機との連絡電話)・懐中電灯・拡声器・マスターキーなどを携行するようにしましょう。

通報・連絡訓練

発見者から「火災」の連絡を受ければ、119番通報訓練と、自衛消防隊や在館者への非常放送等を迅速に行う訓練を実施します。

訓練で119番通報する場合

- 事前に消防局の消防管制室(333-0119)に訓練通報する住所、対象物名、時間等を連絡してください。

- その後、実際に119番通報を行い、係員につながると「訓練通報です」と第一声で2回繰り返し伝えてください。その後は、消防管制室の係員の指示に従ってください。

消火訓練

初期消火は、自衛消防活動の中でも非常に重要な活動です。屋内消火栓や消火器などの設置場所や機能を確認したり、その使用方法などを習熟させることを目的とした訓練です。

初期消火の限界

初期消火の限界は炎が天井に達するまでです。炎が天井に広がると初期消火は困難になりますので、避難を最優先してください。

なお、炎が天井に達していなくても、煙が多い場合は避難を優先してください。

初期消火のポイント

できるだけ姿勢を低くして、煙や熱から身を守るように構えます。

逃げ口などの避難路を確保してから消火しましょう。

消火器を使った初期消火訓練

実際にオイルパン等で火を燃やして粉末消火器等で消火する訓練と、訓練用消火器を使って訓練する方法があります。

屋内(外)消火栓による初期消火

一定規模以上の建物には屋内消火栓設備が設置されていますが、過去に屋内消火栓をうまく使うことができず、火災が拡大した事例もあります。

いざという時に有効に使用できるよう、取り扱い訓練を行いましょう。

スプリンクラー設備による初期消火

スプリンクラー設備は、火災時の室内温度の上昇により、自動的に放水します。自動消火設備として、非常に有効な消火設備ですが、制御弁を閉じるまでは水が止まらず、水損(水による下階等への被害)が大きくなります。制御弁の閉鎖訓練も大切です。

避難訓練

火災時に、避難者を秩序正しく迅速に安全な場所へ誘導するため、避難経路の決定、避難場所・避難方法の伝達、パニック防止、避難口の開放、逃げ遅れた人の人数確認などを考慮して行います。

階段などの避難経路を使って安全に避難してみるほか、避難器具などの使い方を覚えます。

避難設備の確認

あなたの事業所に設置されている「避難口」「避難階段」「避難器具」「誘導灯」等避難設備の位置を確認しましょう。

実際に避難してみましょう

通路や階段、防火戸の前などに物が置かれていませんか?避難の障害になるだけでなく、避難経路への延焼拡大の危険性がありますので、避難経路には物を置かないようにしましょう。

また、防火戸の下にくさびなどの詰め物をしていませんか?防火戸が閉まらないと、避難経路に煙が流入し危険です。

確実に避難誘導するために

- 人々の不安を抑え、落ち着かせる

職員の「落ち着いてください」という一声で安心するものです。

備えられた放送設備を有効に活用し、情報を伝えると共に避難誘導を指示します。 - 順序よく、効率的に避難誘導する

- 放送設備を用いた適切な避難誘導

- 誘導員の適切な位置への配置

- 携帯型拡声器などを用いた避難の指示

消防隊への情報提供

現場の詳しい状況(逃げ遅れた人の有無、けが人の有無、火災の状況、消防隊の活動障害の有無とその内容)を消防隊へ伝達します。

※消防訓練実施時には届出等が必要な場合がありますので、詳細は管轄の消防署にお問い合わせください。