埋蔵文化財に関する手続き

最終更新日:2025年7月28日

ページID:13683

ここから本文です。

お知らせ

- 2025年5月15日(木曜日) 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書の様式を更新しました

手続き・発掘調査について、わからないことがある場合は「よくある問い合わせ・質問」をご覧ください

よくある問い合わせ・質問

手続きの種類

埋蔵文化財に関係する主な手続きは以下のとおりです

1.土木工事を計画している土地や不動産鑑定を行う土地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内か知りたい

⇒周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の照会

2.周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の中で土木工事などを実施したい

⇒埋蔵文化財発掘届出書の提出

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の照会

土木工事の計画にあたっては、計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲に含まれているかご確認ください。

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)は以下の手順で確認することができます。

手順1.神戸市情報マップで確認する

神戸市情報マップを開き、「都市計画・まちづくり」のカテゴリーにある「埋蔵文化財包蔵地図」を選択して確認することができます。

手順2.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書で確認する

- 神戸市情報マップを確認したものの、照会地が埋蔵文化財包蔵地の範囲か判断しがたい場合は、埋蔵文化財係で確認します。下記の照会先に埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書と照会地の位置図を添付のうえ、FAX、メールにて問い合わせください。

提出書類

- 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書

- 添付地図

- 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書では過去の調査履歴の照会にも対応しています。照会書の余白部分に調査履歴の回答が必要な旨を記入のうえ、お問い合わせください。

照会書の送付先

E-Mail maizoubunkazai@city.kobe.lg.jp

その他の照会方法

- 神戸市役所1号館19階の文化財課の窓口でも照会することができます。照会地の位置図を持参してください。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日

8時45分~12時・13時~17時30分

回答について

- 照会地が埋蔵文化財包蔵地に位置する、もしくは位置しないことの証明書は発行していません。証明書に代わる書面が必要な場合は、神戸市情報マップの印刷画面をご利用ください。

- 神戸市情報マップとその他のお問い合わせ方法で、埋蔵文化財包蔵地の範囲などの回答内容は同じです。

埋蔵文化財発掘届出書の提出

周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳・寺院跡・集落跡等の遺跡)で地面の掘削を伴う工事(解体工事も含む)を行うには、工事の種類や規模に関わらず、文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着手日の60日前までに、埋蔵文化財発掘届出書の提出が必要です。

埋蔵文化財発掘届出書の書式

添付図面

埋蔵文化財発掘届出書には、以下の書類一式を添付してください。

- 工事を計画している場所が特定できる位置図(2,500分の1程度の地図)

- 現況図(敷地全体の測量図)

- 工事計画の図面(敷地内の建物配置図、基礎伏図・断面図、擁壁・側溝・地下構造物の平面図、各階平面等、地面を掘削する位置と深度がわかる図面一式)

- 敷地全体の状況がわかる現況写真(撮影方向がわかる図面も要添付)

- 地盤調査を実施する場合は、調査結果報告書に記載された地盤補強工事の有無がわかる箇所(提出が遅れる場合は後日ご提出ください)

提出方法

- 届出書と添付書類は、できる限り1つにまとめてご提出ください。

届出書の提出先

届出が不要な場合

以下に該当する工事の場合は届出書の提出は不要です。

- 近隣が埋蔵文化財包蔵地であるものの、事業地は埋蔵文化財包蔵地の範囲外である場合

- 事業地の一部が埋蔵文化財包蔵地であるものの、工事の範囲が、埋蔵文化財包蔵地の範囲外のみにおさまる場合。なお、敷地内のうち、埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事等を実施する場合は届出が必要です。

- 地面の掘削を伴わないボーリング調査(筒形状のものを地表から差し込む方式)を実施する場合

- 地面の掘削を伴わない既存建物の改築や補修(太陽光パネル設置や家屋内リフォームも含む)

埋蔵文化財発掘届出書の審査

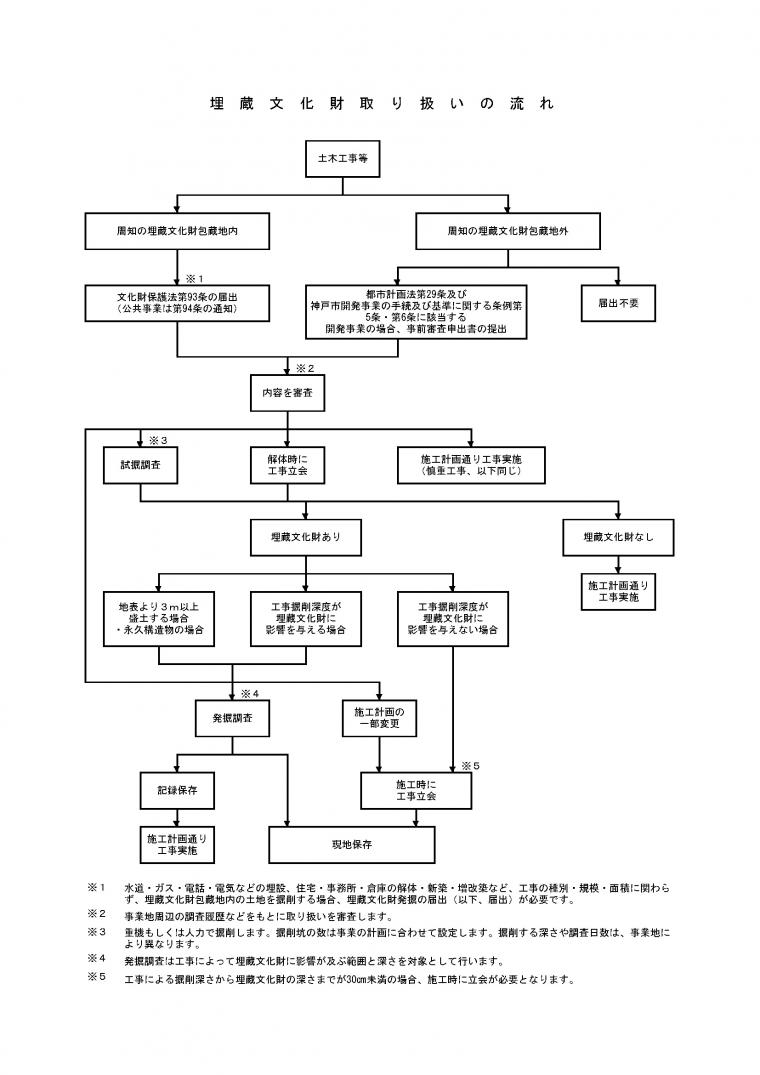

審査全般は、「埋蔵文化財取り扱いの流れ」の通りです。

(PDF:63KB)

(PDF:63KB)

審査の内容

埋蔵文化財発掘届出書の受理後は、工事の計画地およびその周辺で確認されている埋蔵文化財の調査成果をもとに、届出書の内容を審査し、その土地の埋蔵文化財に関する取り扱いを決める通知文書を発出します。

埋蔵文化財試掘・確認調査の実施

工事の計画地周辺で埋蔵文化財の取り扱いを審査するための根拠が少ない場合は、埋蔵文化財試掘・確認調査を実施して、届出書を審査するための根拠とします。詳細は試掘・確認調査についてをご覧ください。

埋蔵文化財の取り扱いに関する通知

審査が完了したら埋蔵文化財発掘届出書の取り扱いに関する通知を、電子メールもしくは郵送にて事業者あてで通知します。通知の内容は下記の3つのうちのいずれかとなります。

なお、工事は通知文を受け取ったのちに着手してください。

発掘調査

事業等により埋蔵文化文化財へ影響を与える範囲において、記録保存のために発掘調査を行います。図面・写真等により詳細な記録を取るとともに、出土品の取り上げを行います。以下の場合に、発掘調査が必要と判断されます。

- 工事によって埋蔵文化財に影響を与える場合

- 工事計画が埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合

- 盛土や恒久的な工作物を設置する場合

工事立会

工事施工時に神戸市の埋蔵文化財専門職員による立会を行い、埋蔵文化財が確認された場合は、必要な記録およびその他の措置を講ずることです。以下の場合に、工事立会が必要と判断されます。

- 工事区域が狭小で、安全上、通常の発掘調査が実施できない場合

- 工事の掘削深度が埋蔵文化財を確認している深度まで30cm以上の保護層が確保できない場合

慎重工事

工事による遺跡への影響が少ない等、発掘調査および工事立会が不要な場合に判断されます。工事は、事前の連絡等なく着手することが可能です。ただし、事業者は埋蔵文化財包蔵地において工事を行うことを認識したうえで慎重に工事を実施し、もし工事施工中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中断し、埋蔵文化財係への連絡してください。以下の場合に、慎重工事と判断されます。

- 工事計画が埋蔵文化財に影響を与えない場合

- 埋蔵文化財試掘・確認調査等で埋蔵文化財が確認されなかった場合

埋蔵文化財発掘届出書の標準処理期間(めやす)

- 埋蔵文化財試掘・確認調査を実施しない場合は、土日祝日を除く10日間程度で埋蔵文化財の取り扱いを通知します。

- 埋蔵文化財試掘・確認調査を実施する場合は、調査終了後の土日祝日を除く10日間程度で埋蔵文化財の取り扱いを通知します。

試掘・確認調査について

試掘・確認調査の流れ

1.埋蔵文化財試掘調査承諾書の提出

- 文化財課が試掘調査が必要と判断した場合は、文化財課から埋蔵文化財発掘届出書の問い合わせ先(代理者など)に試掘調査が必要との連絡をします。

- 文化財課から埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書をお渡しします。必要事項を記入の上、提出してください。

- 必要に応じて、文化財課から追加で書類の提出をお願いする場合があります。

2.調査日時の確定

- 埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書を受理したのちに、試掘・確認調査の実施日時を調整・決定します。

- 既存建物の解体に立会うことで、試掘調査の代わりとする場合があります。

- 解体工事の延期等により、調査日時に変更が生じる場合は、速やかに埋蔵文化財係までご連絡ください。

3.近隣住民への周知

- 試掘・確認調査の依頼者または代理者が、近隣住民の方へ事前に調査日時等をお知らせください。

4.試掘・確認調査の実施

- 正方形(2m×2m程度)の試掘坑もしくは長方形(1.0m×4m程度)の試掘溝を設定し、重機と人力にて掘り下げます。

- 試掘坑の数は、敷地面積500平方メートルの土地で3か所を目安としています。

- 調査当日は、敷地の境界の確認、試掘坑の設定位置、既存埋設管の位置などを確認するため、依頼者またはその代理者の現地立会いをお願いします。調査終了まで立会っていただく必要はありません。

- 試掘・確認調査で出土した遺物は、文化財保護法第4条に基づき、土地所有者の出土文化財権利放棄にご協力をお願いします。

5.結果の報告

- 試掘・確認調査終了後、10日程度で電子メールもしくは郵送にて書面を送付して結果をお知らせします。

- 埋蔵文化財発掘届出書の通知と合わせて送付する場合があります。

試掘・確認調査の期間

- 敷地面積500平方メートルの土地で、1日を目安としています。

- 調査地の周辺環境や掘削条件等で調査期間が複数日必要になる場合があります

試掘・確認調査の費用

- 市街地の試掘・確認調査の場合、埋蔵文化財発掘届出書の通知内容を決定するための試掘・確認調査は原則として、神戸市が費用を負担します。ただし、年度ごとに予算に限りがありますので、年度末になると翌年度(4月)以降に試掘・確認調査を実施する場合があります。

- 上記の場合、試掘・確認調査に使用する重機や作業員などについても神戸市が手配します。

- 土地の売買など埋蔵文化財発掘届出書の提出を伴わない(具体的な土木工事の計画がない)、試掘・確認調査については試掘・確認調査の依頼者の費用負担で実施しています。詳しくは文化財課までお問い合わせください。

調査日の順延

試掘・確認調査当日が雨天で安全が確保できない場合は、調査を延期することがあります。その際は、調査当日の朝、もしくは前日までに文化財課から依頼者または代理者に連絡し調査日時の再調整をします。埋蔵文化財試掘・確認調査の実施理由

- 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で地面の掘削を伴う工事(解体工事も含む)を行うには、工事の種類や規模に関わらず、文化財保護法第93条第1項に基づき、埋蔵文化財発掘届出書の提出が必要です。提出された埋蔵文化財発掘届出書の内容を審査するための根拠として、試掘・確認調査を実施することがあります。

- 都市計画法第29条及び神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例第5条・第6条で定める開発事業等に該当する場合は、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲外であっても、埋蔵文化財の状況が不明な場合は、試掘・確認調査を実施することがあります。

- 試掘・確認調査は、埋蔵文化財の有無を判断するために実施します。工事によって、埋蔵文化財に影響を与える場合は、試掘・確認調査ではなく、発掘調査を実施したのちに、工事が着工できます。

発掘調査について

土木工事によって埋蔵文化財の現状保存が困難と判断した場合は、発掘調査が必要となります。発掘調査が完了したのちに当初の土木工事が着工できます。発掘調査は現地で遺構や遺物を記録する調査(現地調査)と、出土した出土遺物や図面類の整理業務の大きく2つの作業があります。

発掘調査は土木工事によって調査条件等が異なることが多いです。以下の内容を参考の上、具体的な土木工事が生じた際は早めに文化財課へご相談ください。

発掘調査の流れ

発掘調査の流れは一般的に以下のようになります。土木工事の計画や発掘調査成果によって、流れが異なる場合があります。1.発掘調査依頼書の提出

- 神戸市が埋蔵文化財発掘届出書の通知で発掘調査が必要と判断した場合、通知と合わせて発掘調査依頼書をお渡しします。必要事項を記入のうえ、文化財課へ提出してください。

- 発掘調査依頼書のほか、必要に応じて、文化財課から追加で書類の提出をお願いする場合があります。

2.発掘調査実施に向けた協議・契約締結

- 発掘調査依頼書を受理したのちに文化財課と発掘調査の期間や費用、調査手順について協議を開始します。

- 調査の期間、費用等の合意ができ次第、依頼者と神戸市の間で発掘調査業務の委託契約を締結します。

- 協議には多くの場合1~2カ月程度の時間を要します。

3.現地調査の開始

- 委託契約の締結後、現地調査を開始します。現地調査の開始時には依頼者または代理者の現地立会い(開始立会)をお願いしています。

- 現地調査は文化財課の学芸員が現地に常駐して実施します。

- 発掘調査で出土した遺物は、文化財保護法第4条に基づき、土地所有者の出土文化財権利放棄にご協力をお願いします。

4.現地調査の終了

- 現地調査終了時に文化財課から現地調査の完了通知をお渡しします。完了通知を受け取り次第、埋蔵文化財発掘届出書通りの土木工事を開始していただいて構いません。

5.整理業務の開始

- 現地調査で出土した遺物や記録した写真、図面などは神戸市埋蔵文化財センターで整理業務を実施します。

- 整理業務の実施期間は出土した遺物や遺構の量によって異なります。調査成果によっては整理業務の完了に複数年度を要する場合があります。

- 調査成果が現地調査開始前の想定と異なる場合は、整理業務の進め方について再度、協議させていただく場合があります。

6.整理業務の完了(発掘調査の終了)

- 現地調査と整理業務の完了をもって発掘調査が終了します。

- 発掘調査の成果は発掘調査成果報告書の作成、公開や神戸市埋蔵文化財センターでの出土遺物の展示等で市民に活用されます。

発掘調査の期間

現地調査の期間は以下の要素に大きく左右されます。- 計画の土木工事によって埋蔵文化財が影響を受ける範囲や深さ

- 遺跡の時代、種類(集落跡、古墳、城跡など)

- 遺構の種類(建物跡、墓地、溝、井戸など)と密度(遺構が多いか、少ないか)

- 想定される出土遺物の量

- 調査地の環境(一度に調査できる面積や土置き場の面積、水対策など)

詳しくは文化財課へお問い合わせください。

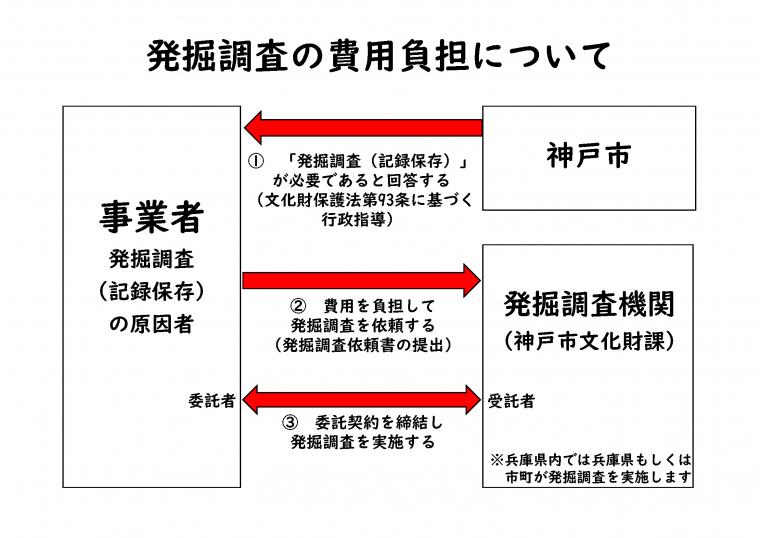

発掘調査の費用

発掘調査は、土木工事を実施する事業者(原因者)が主体となって実施する必要があります。事業者(原因者)から神戸市文化財課へ発掘調査を「依頼」し、委託契約を締結することで発掘調査を実施します。

発掘調査の費用については事業者(原因者)に負担を求めています(原因者負担)。

発掘調査費用に大きく影響があるのは主に以下の要素です

- 開発事業によって埋蔵文化財が影響を受ける範囲や深さ

- 遺跡の時代、種類(集落跡、古墳、城跡など)

- 遺構の種類(建物跡、墓地、溝、井戸など)と密度(遺構が多いか、少ないか)

- 想定される出土遺物の量(整理作業の費用と実施期間)

- 調査地の環境(一度に調査できる面積や土置き場の面積、水対策など)

(PDF:50KB)

(PDF:50KB)

具体的な発掘調査費用について

神戸市では具体的な土木工事の計画が発生した際に、個別の条件を踏まえた調査費用の積算、提示をしています。発掘調査費用についてご相談の際は、工事計画図面をご準備の上、文化財課へお問い合わせください。

発掘調査の費用補助

以下の条件に該当する場合は発掘調査費用の全額もしくは一部を補助することが可能です。補助を受ける際は申請書類や補助適用についての証明書類の提出が必要です。

ただし、費用の補助は年度ごとの予算の範囲内で実施します。

- 個人専用住宅の建設工事にともなう場合

- 個人事業主や零細事業主が実施する建設工事にともなう場合

ページの先頭へ戻る